建設業の会社で経理部に配属されそうなので、建設業経理士を勉強することにしました。勉強したのはちょうど100日くらいです。建設業経理士の高みを極めるべく挑戦しました。

まずは情報収集を開始

試験基本情報

試験について予備知識が無く、詳しく知らない資格だったので、まずはネットでこの試験について調べました。

| 試験実施回数 | 年2回 |

| 試験実施時期 | 3月上旬日曜日:春期および9月中旬日曜日:秋期(いずれも2016年実績) |

| 試験形式 | 論述方式+選択肢問題+数値記入問題 |

| 合格点 | いずれの科目も満点の70%の得点 |

| 合格発表時期 | 春期:試験の約2か月後、秋期:試験の約2か月後(いずれも2016年実績) |

※1級は科目合格が認められており、合格した科目は5年間有効である。

試験時間割

| 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 |

| 1級 財務諸表

9:30~11:00 |

1級 財務分析

12:00~13:30 |

1級 原価計算

14:40~16:10 |

| 4級

9:30~11:00 |

3級

12:00~14:00 |

2級

14:40~16:40 |

想定実力

| 級 | 内容 | 習熟レベル |

| 1級 | 建設業原価計算、財務諸表論、財務分析 | 建設業簿記、建設業原価計算および会計学を習得し、会社法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行える。 |

| 2級 | 建設業の簿記、原価計算、会社会計 | 実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を習得し、決算等に関する実務を行えること。 |

| 3級 | 建設業の簿記、原価計算 | 基礎的な建設業簿記の原理及び記帳並びに初歩的な建設業原価計算を理解しており、決算等に関する初歩的な実務を行えること。 |

| 4級 | 簿記のしくみ | 初歩的な建設業簿記を理解していること。 |

受験料

| 級 | 受験料 |

| 1級(1科目) | 7,410円 |

| 1級(2科目同日受験) | 10.600円 |

| 1級(3科目同日受験) | 13,680円 |

| 2級 | 6,280円 |

| 3級 | 5,250円 |

| 4級 | 4,220円 |

| 2級、3級(同日受験) | 11,530円 |

| 2級、4級(同日受験) | 9,470円 |

※受験申込書で申し込む場合は上記金額に申込書代金310円(消費税込)の費用加算される。インターネットで申し込む場合は上記金額にネット申込手数料310円(消費税込)の費用が加算される。

合格率

| 1級財務諸表 | 25%前後 |

| 1級財務分析 | 25%~35%前後 |

| 1級原価計算 | 20%~25%前後 |

| 2級 | 35%~40%前後 |

| 3級 | 60%前後 |

| 4級 | 75%~80%前後 |

調べてみた印象

この試験のことを調べてみて、感じた印象は

・受験料が3科目で13,680円というのは高い。

・1級は3科目あり、全体のボリュームがありそうだが、科目合格性があるので合格しやすそう。

・科目合格期間が5年というのは長い。

・1級の合格率は、ほとんどの年で20%を超えている。税理士試験の10%という合格率に比べると合格しやすいだろう。

というものでした。この時点ではきちんと勉強すれば普通に合格できると信じて疑っていませんでした。(実際は“きちんと”のレベルで勉強を進めるのも苦労し、“普通に”の様に涼しい顔でも合格できませんでしたが・・・)

過去問を分析することから始めた

次の試験日である9月11日に受験することは決めた為、いよいよ本格的に勉強を開始することにしました。ここで、いきなり基本書を読み始める人がいますが、試験のテク二シャンは過去問分析を行います。

ネットでこれといった過去問が公開されているのを探せませんでしたので、過去問題集を買うことにしました。

買ったのはこちら

まともに定価で買うと、1冊1,728円×3冊で5,000円以上するのでAmazonマーケットプレイスで購入しました。自分が買ったのは書き込みありのもので、1冊800円程度だったと思います。半分程度費用を削減できました。ちなみにこれらの本は5年以上前に出版されたものですが、気になりませんでした。会計業界を取り巻く環境は5年で劇的に変わるというものでもないので、今回は新しさよりも価格を重視しました。結果としてそれでよかったと思います。

過去問を購入して揃えた後は、1度全体的にパラパラと読んでみました。計算問題に関しては、中問が数問出て、最後に大問が出題されるんだね。最後は時間がかかる総合問題なんだ。途中をミスして1問丸々をふっ飛ばさなければなんとかなりそうだとか、具体的な戦略を描けたのですが、論述問題に関しては頭を悩ませました。

2.どういう参考書をどういう風に活用すれば、論述問題の解答として使えるような定型文言が頭に入るか勝利の方程式が組みたたない(わからない)

という2つのわからないが頭に浮かびました。

ゴールがぼんやりとしか見えないので、最短距離を走れるかわからないといった状況なのですが、最短距離でなくとも走ってしまえばいいわけですから、ひとまず定番の参考書を買って読むことから勉強をはじめることにしました。

基本書を読み込むことに

買った基本書はこちらです。

偶然にも過去問題集と同じシリーズでした。こちらも、費用を抑える為にamazonマーケットプレイスで購入しました。

ひとまず一通り読むことから始めました。

財務諸表論

この科目は、日商簿記だと「商業簿記」、税理士試験だと「簿記論」と言われている科目です。日商簿記2級は持っており、税理士簿記論の勉強経験はあったので、ベーシックな知識はありました。

ただ、テキストを読んでいくといくつか建設業独特のテキスト編集点に気が付きました。具体的には

①“損料計算”という仮設材料等や機械などの費用化のルールに関するテーマがある。

②“JV会計”(共同企業体会計)という、ジョイントベンチャーの会計に関するテーマがある。

③退職給付会計等は割とあっさり。数理計算上の差異、過去勤務差異等の用語が出てこない。(つまり取り扱わない。)

というものでした。他の資格試験のテキストと一つ一つ照らし合わせて検証したわけでは無いので、③についてはまだまだあるのかもしれません。

財務諸表論に関しては、つっかかることなく読めました。投資有価証券の評価方法である、全部純資産直入法等の周辺知識等を忘れていましたので、忘れているところはどこだろうかと自問自答しながら読み進めました。通読したのは1回のみで、その後すぐに問題演習に取り組みました。

財務分析

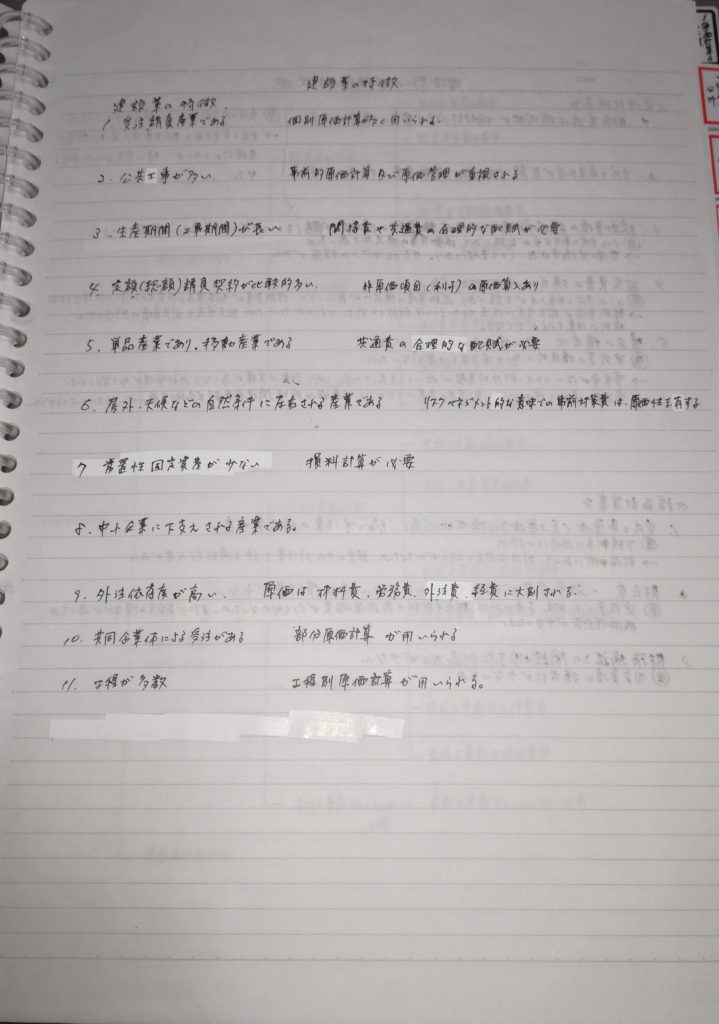

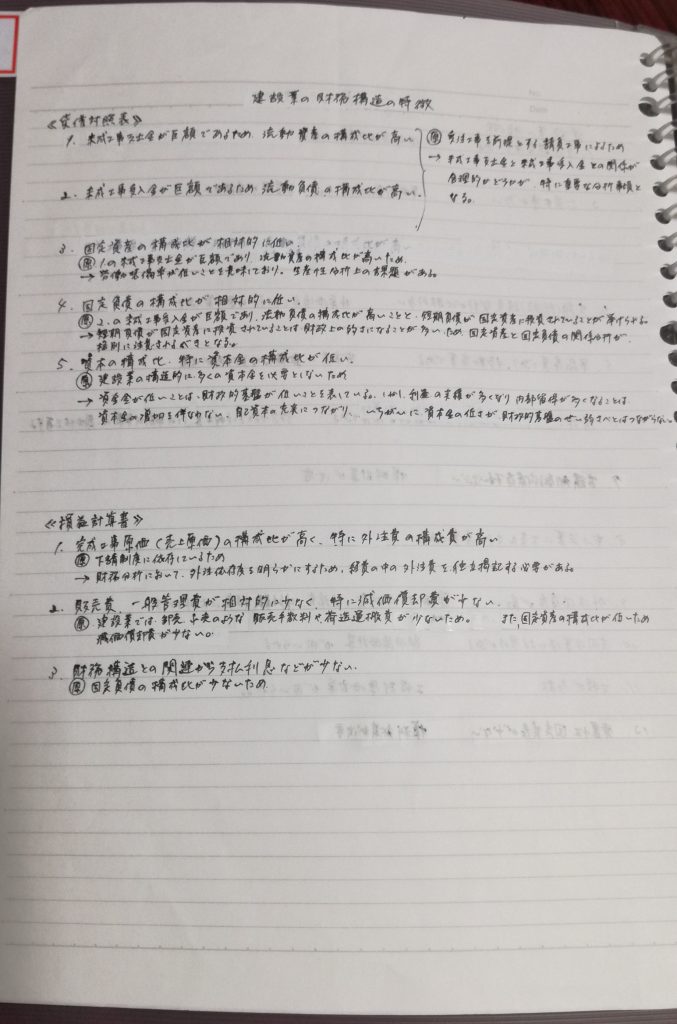

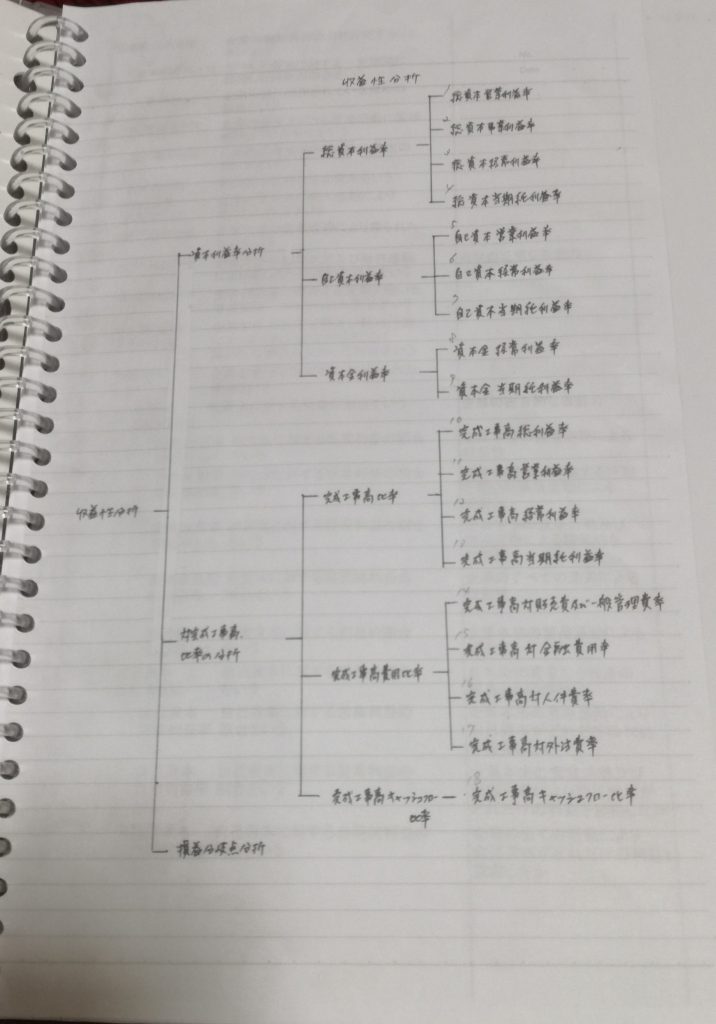

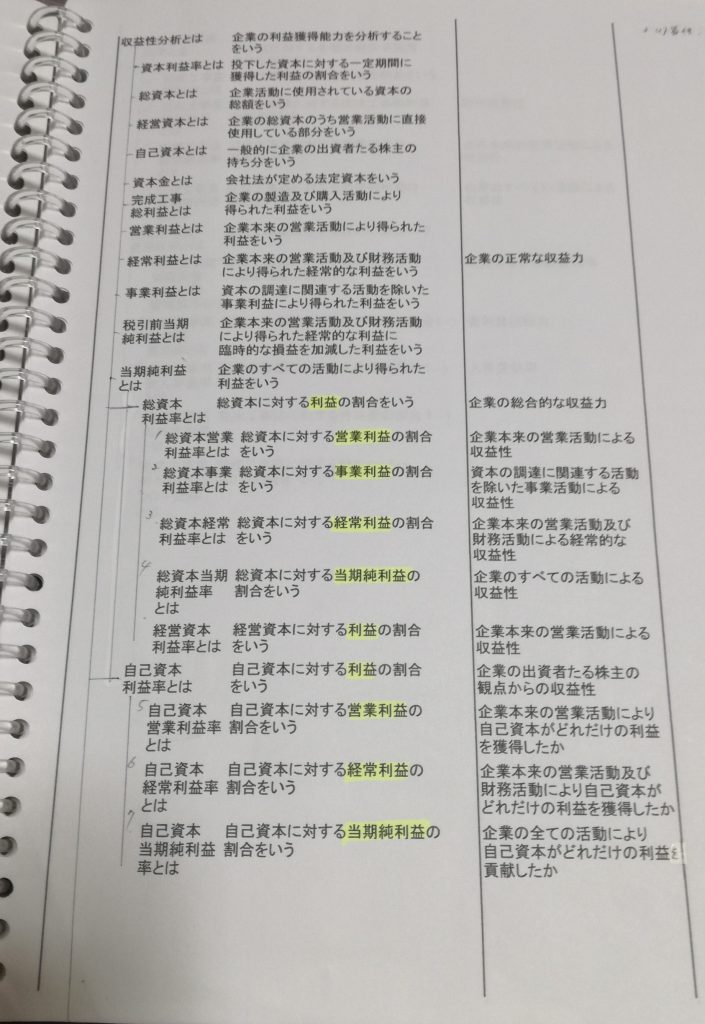

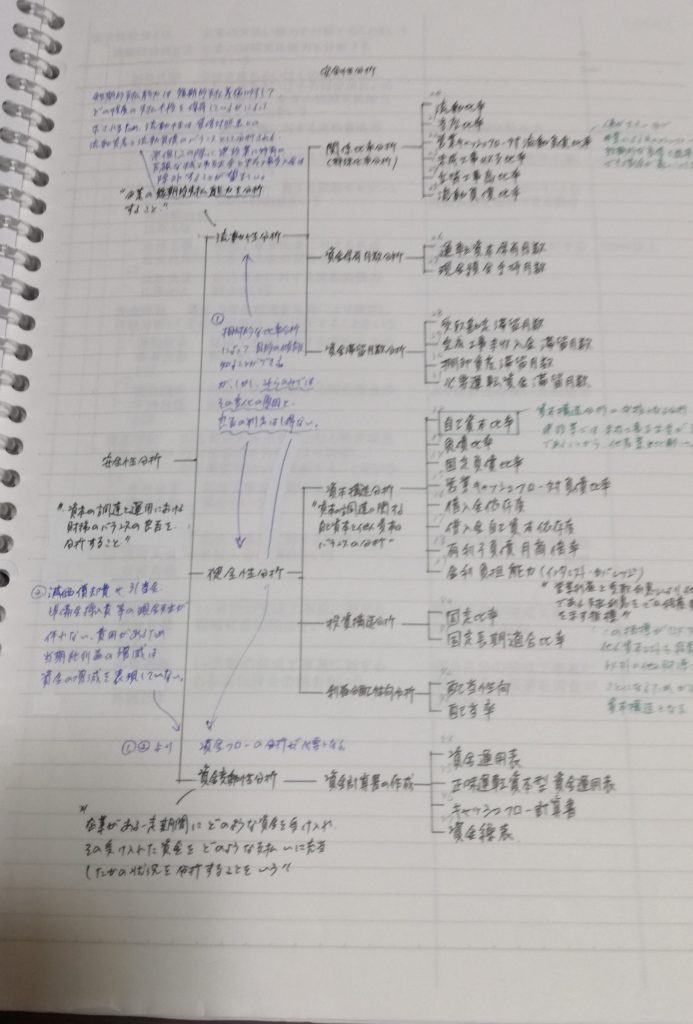

この科目は始めて勉強します。テキストを読んでいくと、40~50種類くらいの多くの財務分析の指標や公式が次々に出てくるのですが、普通に読み進めるだけでは、どの指標がどの指標の上位概念なのか、下位概念なのかという体系がわからなかったので、こちらの様な体系図のまとめファイルを作成しながら読み進めました。サンプルはこちら

そうして、一通り読むと、今度は公式を頭に入れるために暗記カードを作りました。

どんな試験とも抜群に相性が良い勉強法~カード式勉強法~

カードを作ることで、通勤電車の中や会社の始業前、昼休み、喫茶店等でひたすら回転させることができ、全ての指標を1週間程度で頭に入れることができました。

この工夫で、各分析指標や公式が体系的にしっかりと頭に入った為に、この後は問題演習へと移りました。

原価計算

この科目は、日商簿記2級、1級での原価計算(工業簿記)と内容が大きく重なります。(ほとんど同じかも)少し違うなと思ったのは、日商簿記での原価計算では、商品の自製か購入、作業を簡略化する機器を購入するか否か等のキャッシュフローを伴う経営判断などは“意思決定会計”という名称だったのですがこの試験の原価計算では“特殊原価計算”と呼ばれていました。(内容は同じようでしたが。)

原価計算も一通り勉強したことがあったので、テキストを通読するうえでは特につまづきませんでした。明らかにわかっているところは飛ばして飛ばして、かなりのペースで最後のページまで読み。早々に問題演習に移りました。

勉強時間と残りの期間

テキストを一通り読み終えたこの時点で、6月の勉強開始から1ヶ月経過していました。1週間で平均して15時間ほど勉強していたので、1ヶ月で約60時間ほど勉強していました。残りは3ヶ月と10日ほどです。

2か月目からは過去問演習と、論述問題対策に取り組むことにしました。

建設業経理士1級 独学合格体験記②~2ヵ月目~

建設業経理士1級 独学合格体験記③~3ヵ月目~

建設業経理士1級 独学合格体験記④~試験当日~

コメント