A工事・甲工事、B工事・乙工事、C工事・丙工事って聞いたことありますか?

不動産業界、建設業界ではよく使う専門用語です。私も業界に入ったときは全く分からなくて苦労しました。会議や打ち合わせで先輩や上司、お客様、施工業者は「それはB工事ですから、合意まで時間がかかるかもしれませんね~。」等と、さらりと使っていたこの用語ですが、聞きなれないので最初は耳を疑いました。「ビイコウジ?」って感じです。

入社後の研修で教えてくれるわけでもなく、最初に下につくことになった上司も教えてくれるわけでもなく、まずは困惑と共にこれらの単語と出会いました。

建築用語(建設用語)は、類推しにくい用語が多いですので、整理して説明したいと思います。

まずは、A工事・甲工事、B工事・乙工事、C工事・丙工事を表で整理

| 名称 | 別名 | 費用負担 | 使用業者 | 工事実施後の資産区分 |

| A工事 | 甲工事 | 施設オーナー | 施設オーナー指定業者 | 施設オーナー |

| B工事 | 乙工事 | テナント | 施設オーナー指定業者 | 施設オーナ― |

| C工事 | 丙工事 | テナント | テナント手配業者 | テナント |

といったところになります。

これだけだと何のことかわからないですよね。

ということで、表と用語の説明をします。

A工事(a工事)・甲工事の意味や定義

A工事とは・・・建築物の所有者(以下オーナーという)の資産区分にあたる、建築物の一部や建築物内の設備等について、そのオーナーの費用負担で、オーナーの指定する業者にて実施される修繕工事や資本価値向上工事であり、工事実施後の対象物の所有区分はオーナーに帰属する工事をいう。甲工事と表現されることもしばしばある。

B工事(b工事)・乙工事の意味や定義

B工事とは・・・建築物の所有者(以下オーナーという)の資産区分にあたる、建築物の一部や建築物内の設備等について、入居するテナントの費用負担で、オーナーの指定する業者にて実施される改修工事であり、工事実施後の対象物の所有区分はオーナーに帰属する工事をいう。乙工事と表現されることもしばしばある。

C工事(c工事)・丙工事意味や定義

C工事とは・・・建築物内スペースの賃借人(以下テナントという)の資産区分にあたる、賃借範囲内の物品や設備等について、そのテナントの費用負担で、テナントの指定する業者にて実施される新設工事や修繕工事やであり、工事実施後の対象物の所有区分はテナントに帰属する工事をいう。丙工事と表現されることもしばしばある。

一番これらの用語を使う、テナントの入居・退去時の事例

前テナントが退去していく際に原状回復工事をしていき、区画を借りる前の状態にしていきました。しかし、全テナントの退去時から1年が経過し、建物全体の老朽化もひどい為、床にクラックは入っているし、その区画の共用通路に面した壁面もところどころ欠けています。こういったところの建物の基本仕様の補修工事はA(甲)工事であり、オーナーが費用負担し、オーナーが指定した、オーナーがよく発注する業者が施工するわけです。その建築物(例えばオフィスビルや商業施設やホテル、病院等)を熟知している業者さんに依頼すれば、その建築物の基本仕様をよく理解していて安心ですからね。

A(甲)工事を実施した後に、めでたくその区画に入居するテナントが決まりました。そのテナントの内装図面を見てみると、賃借区画内にさらに内壁やアコーディオンカーテンを作り、区画を細分化しています。これでは電気工事である分電盤の移設と、消防の工事であるスプリンクラーの移設と排煙口の増設が必要です。また、もともとスケルトン仕様である天井をシステム天井にするということでした。これも建築物の基本構造に手を加えるので、B(乙)工事です。テナント入居の為に、ビルの仕様に変更を加える工事は、テナントが費用負担し、オーナーが指定した、オーナーがよく発注する業者が施工するのが通常です。これをB(乙)工事と言います。

消防設備の仕様変更工事などはそのビルを熟知したオーナーの指定業者に工事してもらうのが無難です。建物を熟知しているほど、工事に付随するトラブルを防ぐことができます。

ここで注意しなければならないのは、B(乙)工事は、テナントが費用負担する為、テナントに発注してもらわなければならないということです。テナント側は、建築工事(建設工事)の発注経験があまり無いところが多く、持って行った工事の見積金額を見て、結構びっくりします。びっくりした後にこちらが全く採算が取れないレベルの値下げを依頼してきたりして結構揉めることが多いです。そういう工事がB(乙)工事です。

さらに、その区画の仕様変更のB(乙)工事が終わった後は、入居予定テナントは内装工事を手配します。内装工事自体はテナントの費用負担で、テナントが指定する業者によって施工されます。これをC(丙)工事と言います。内装工事以外にも、電話線やLANケーブル等の配線工事等もC(丙)工事です。

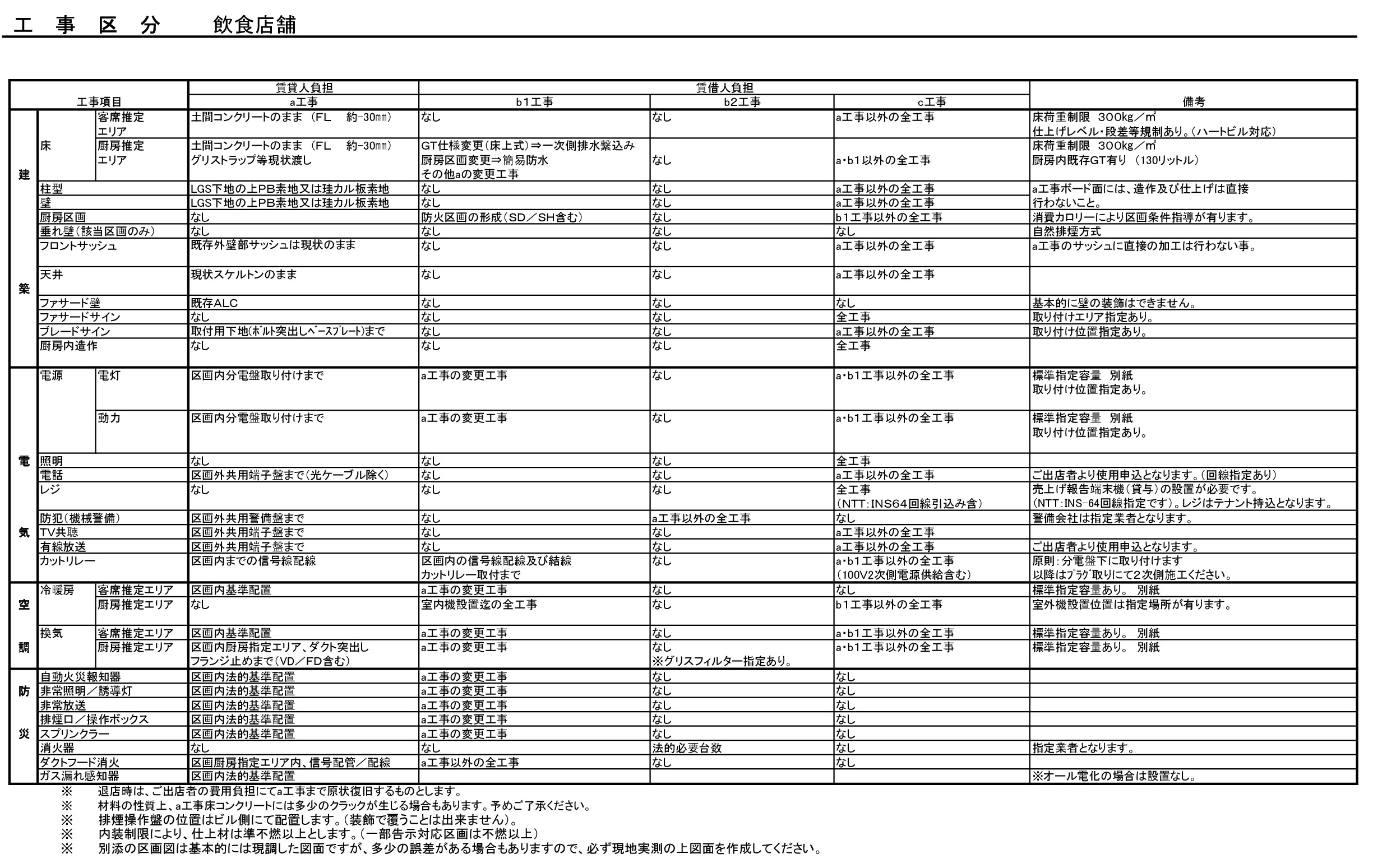

実際の運用にはテナント契約別に作られた工事区分表での確認を忘れずに!

これまでの説明で、どういった工事がA工事・甲工事、B工事・乙工事、C工事・丙工事にあたるかという一般的な分類はわかりました。しかし、実際に建築物内で壁や床、天井、建具といった建築関係のものや分電盤、空調、給排水衛生といった設備関係のものの損壊や不具合が起こったときにそれが、オーナー負担なのかテナント負担なのかという判定は、一般論ではできません。

なぜかというと、各テナントごとのテナント入居契約に“工事区分表”という表があり、その区分表に〇〇の故障は甲(貸主であるオーナー)負担とか乙(借主であるテナント)負担だとか書いてあるんですね。それを確認しなければその損壊や不具合に対する本格的な処置は進められません。

例えば、テナントの専有部内へと入る廊下に面した扉がありました。その扉の下部の床面付近の面が出入りする人の靴が当たってボロボロになっていたという事案がありました。扉の化粧面がはがれかけていたので、当然すぐに処置しなければならなかったのですが、最初に対応したビルメンテナンススタッフの考えでは、「専有部内の事案だし、扉の劣化の原因はテナントの皆さんの使用状況に起因するので、テナント負担の修繕工事になって、上記の分類で行くとB工事なのではないか。」というものでした、それに対するベテランビルメンテナンススタッフの考えは「工事区分表を確認してみよう」というものでした。

PM会社のスタッフに依頼して、テナント入居契約の工事区分表を見せてもらいました。そこには、扉の修繕はオーナー負担と記載があり、上記の区分で言うとB工事ではなくA工事であり、ベテランビルメンさんお見事!というような顛末になったことがありました。教科書的な区分が必ずしも現場で通じるとは限らないということをそこで学びました。

その工事区分表のサンプルはこちら、物販店舗のバージョンです。

レイアウトや文言は必ずしもこういうものではありませんが、一般的にはこんな工事区分表をテナント賃貸借契約書の別表としてつけています。

B工事は、B1工事とB2工事に分けている会社もあります

B工事は、テナント負担で、オーナー指定業者による工事です。その中でも設計をオーナー側がするののか、テナント側がするのかでさらにB1工事、B2工事と分かれるように区分している会社もあるようです。

最初にA工事・B工事・C工事を説明するためにこんな表をお見せしました

| 名称 | 別名 | 費用負担 | 使用業者 | 工事実施後の資産区分 |

| A工事 | 甲工事 | 施設オーナー | 施設オーナー 指定業者 |

施設オーナー |

| B工事 | 乙工事 | テナント | 施設オーナー 指定業者 |

施設オーナ― |

| C工事 | 丙工事 | テナント | テナント 手配業者 |

テナント |

この表を加工すると説明しやすいのかなと思いますが、加工してみるとこうなります。

| 名称 | 別名 | 費用負担 | 設計 | 使用業者 | 工事実施後の資産区分 |

| A工事 | 甲工事 | 施設オーナー | 施設オーナー (指定業者) |

施設オーナー 指定業者 |

施設オーナー |

| B1工事 | 乙1工事 | テナント | 施設オーナ― (指定業者) |

施設オーナー 指定業者 |

施設オーナ― |

| B2工事 | 乙2工事 | テナント | テナント | 施設オーナー 指定業者 |

施設オーナ― |

| C工事 | 丙工事 | テナント | テナント | テナント 手配業者 |

テナント |

説明としてはB1工事は、今まで説明してきたB工事と区分や考え方は同じです。テナント負担で、オーナー(指定業者)が設計をして、オーナー指定業者が施工して、施工後はオーナー資産になります。スプリンクラーヘッドの位置や、分電盤の位置などの変更工事がそれにあたります。元々ある賃貸借対象区画の素の形で消防法や建築基準法などに準拠するように作られているのですが、テナントが賃借して使用する事務所や店舗の内装のレイアウトを考慮すると、スプリンクラーや分電盤等の移設工事が必要になる為、テナント負担にて、オーナーが設計し、その施設の構造をよく知るオーナー指定業者が施工し、そして施工後はオーナー資産になります)

特筆すべきはB2工事です。テナント負担で、テナントの設計で、オーナーの指定業者が施工し、そして施工後はオーナー資産になります。どういうものが対象になるかというと防犯の為の機械警備(赤外線による動作感知型警備設備)や有線放送の設備などが対象になったりします。それらの設備は、特に法律に準拠する必要はない為、オーナー側の設計による必要はないのですが、施設として出入り業者を統一していて、仕様を合わせたい場合などにこれらの工事がB2工事になります。

B1工事、B2工事を分けた場合の工事区分表のサンプルはこちら

物販店舗の場合

会計処理

A工事・甲工事

オーナー企業の経理の方で経理処理

(1)建物の価値を向上させる支出(資本的支出)の場合

建物(又は他の固定資産勘定) ×××円/ 普通預金×××円

→この後、耐用年数に基づいて毎期減価償却を実施

(2)建物の価値を向上させない修繕の場合

修繕費 ×××円/ 普通預金×××円

これはわかりやすいとおもいます。

B工事・乙工事

テナント企業の経理の方で経理処理

建物(又は他の固定資産勘定) ×××円/ 普通預金×××円

→この後、耐用年数に基づいて毎期減価償却を実施

→テナント契約解約後に除却処分

これは少しわかりにくいですね。「なんで、工事実施後はオーナー資産になるのに、テナント企業側が経理処理を実施しているの?」という疑問を持たれる方も多いと思います。工事実施後はオーナー資産となるというのは、オーナーとテナントの相互確認の表現であり、テナント契約を解約しても持っていけないよとか、勝手に改造をしてはいけませんよとかいう意味です。税務・会計的な意味ではありません。

ということで、お金を出したテナント側が経理処理を実施し、耐用年数の期間中減価償却を行い、退去するときに除却処分します。

C工事・丙工事

テナント企業の経理の方で経理処理

建物(又は他の固定資産勘定) ×××円/ 普通預金×××円

(1)建物の価値を向上させる支出(資本的支出)の場合

建物(又は他の固定資産勘定) ×××円/ 普通預金×××円

→この後、耐用年数に基づいて毎期減価償却を実施

(2)建物の価値を向上させない修繕の場合

修繕費 ×××円/ 普通預金×××円

※つまりA工事・甲工事と同じですね。

まとめ

最後にもう一度整理した表を記載します。

| 名称 | 別名 | 費用負担 | 使用業者 | 工事実施後の資産区分 |

| A工事 | 甲工事 | 施設オーナー | 施設オーナー指定業者 | 施設オーナー |

| B工事 | 乙工事 | テナント | 施設オーナー指定業者 | 施設オーナ― |

| C工事 | 丙工事 | テナント | テナント手配業者 | テナント |

オーナーやPMがビルメンに今後実施される工事の説明をしてくるときにもこれらの用語は使われますので、「ポカーン」とした顔にならないようにこれらの用語を覚えておきましょう。

追記

※A、B、Cという英語の表記が何かの頭文字だとかいうことはないようです。単なる区分の意味ですね。1工事、2工事、3工事というように分けて使用しても成立します。その区分表記の和製表記が甲工事、乙工事、丙工事なんだろうと思います。

<おまけ>

以上でA工事・甲工事、B工事・乙工事、C工事・丙工事の分類についての整理をしましたが、おまけとしてちょっと踏み込んで、具体的な事案を解説したいと思います。ざっくりいうとB工事で大変辛酸を舐めた話です。

B工事に関する費用がテナントと全く折り合いがつかなくて難航した

ビルメンテナンス会社としてB工事を請負う立場で、退店するテナントそしてビルオーナーの担当と協議を進めましたが、これから話す県では、まぁ難航しました。無茶苦茶揉めました。

私は退店テナントに関する10件くらいの内装工事経験はありますが、その中で一番揉めた案件でした。当時は揉めている渦中にありましたので、自分を客観的に見ることができていませんでしたが、今思い返すとがんじがらめになりそうな紐をほどくタイミングはいくつかありました。

この件でメチャメチャ板挟みな目にあって辛酸を舐めましたが、辛い経験もまた自分の糧と思えるほど時が経ちましたので、ちょっと振り返りつつ事例をご紹介しようと思います。

経緯

あるオフィスビルでテナントが退店することになりました。オフィスビルですが、物販のテナントが1階に入っていまして、売り上げが悪いので退店してもらうことになったわけです。ビルオーナー会社の物件担当者から、かくかくしかじかでこのテナントが退店するから原状回復工事の見積を出して欲しいと依頼されました。まぁ、そこまでは普通です。自分もビルメンテナンス会社の物件担当として、そのビルの内装工事を任せきっている内装工事業者に原状回復工事の見積を依頼して、一週間ほどで見積を受領しました。

原状回復工事なので、退店するテナントが費用負担をして、オーナー資産である該当区画を施工するB工事(乙工事)ですね。この記事で説明をした教科書的な内容のB工事(乙工事)です。

実例をふまえた、よくわかるA工事・甲工事、B工事・乙工事、C工事・丙工事

ここで、ビルメン会社としての見積書をオーナーの担当に提出して、その見積書をオーナー会社はテナント会社へ渡しました。ここからが問題です。テナント会社は大きな会社ではなかったので、その会社の社長が退店交渉の担当として見積査定をしてきました。その結果は、「この金額じゃ話にならん」ということでした。ガビーン。

ほとんどの会社では退店の際の原状回復工事の受領を処理するのは総務部とかその辺りの部署のかたです。提示された原状回復工事の見積の値ごろ感や適正価格といった目をあまり持っていませんし、減額交渉をして退店費用を浮かせても自分の勤務成績にならないので、減額しようという動機があまり無い場合が多いです。

しかし、退店テナントの社長が出てくれば話は別です。見積もりの値ごろ感や適正価格の目こそないものの、減額すればするほど経営成績が良くなるので、減額交渉にかなりの動機があります。それでも、減額を伝えてくる場合もあまりなく、あったとしても一度減額すればほぼ終わりです。

されど、この場合の相手社長はしたたかでした。「半分になればいいけどね。」とふっかけてきました。わかりますか、この言葉。見積の適正価格を考慮しての減額ではなく、はなっから支出してもいい金額ありきの減額交渉です。交渉の教科書にありそうな、「まず、無理そうな条件を相手にふっかけて、そこから交渉を始めてそのラインから少しずつ少しずつ譲歩することで、自分に有利な決着をつかみとれ」という手段をとってきました。

原状回復工事って、300万円とか400万円とか数百万円レベルの金額になることがほとんどです。仮にこちらの最初の提示金額が400万円だったとしたら200万円でやってくれというオーダーです。できないですよね。ビルメンテナンス会社が、内装工事会社から受領している見積だってこの金額にはなりません。おそらく、落としどころは300万円あたりを狙っているんだろうなとは思いますが、このキックオフは相当先が思いやられる始まり方でした。

そこからどうしたか

そこからは、オーナー会社の担当、ビルメンテナンス会社の担当の私、内装工事業者で三者面談を行いました。

オーナー:相手の要求をまるまんま飲まないにしろ、何とか金額を下げれないか

私:そうはいいましても、会社指定の単価で見積もりを作っているので、値下げには担当役員の決裁が要ります。また、下請けの内装工事会社が値下げをしてくれないと下げようにも下げれませんよ。

内装:うちも目いっぱいの金額です。いつもビルメンテナンス会社さんに出している金額です。うちも最終決裁者の社長に聞いてみます。

みたいなやり取りを何度もして、値下げをした金額をテナント会社の社長に持っていきました。

しかし、いつも返事は“No Go”、金額が合わないという回答でした。その度にまた三者面談が行われました。

私、内装工事会社:これ以上は下げれません。元々てなんとさんからは原状回復工事に充てるための敷金を受領しているのでしょう。その金額は今回の見積金額より多いということなのですが、貸主の立場でその敷金から充てて原状回復工事を実施できないのですか?

オーナー:テナントの了承を受領していない工事は実施できない。苦しいだろうが、もう少し値下げしてくれ。

ね、辛い交渉でしょう。儲けの出ない工事で、さらに値下げを言われている。内装工事業者からは、「うち以外の業者でやっていただけませんか」みたいな話が出ましたが、そのビルの竣工当初から入ってもらっている業者であり、そのビルの内装工事はその会社のやり方でやってもらっており、内装仕様の統一性の問題があるし、電気系統も知り尽くしているので工事中の停電なんかのミスも起こりにくい、だからオーナーはその会社にやって欲しいという意向を持っているけど値段はさらに下げて欲しいという無茶ぶり。

私も社内の役員から怒られました。「儲けの出ない商売をするな」と。

そうこうしているうちに別の問題が発生した

退店交渉が長引いているときに別の問題が発生しました。オーナー会社のリーシング担当が次に入るテナントを見つけてきたのですw。まだ、出ていく交渉が終わっていないっちゅうねんw!しかもそのテナントは、人気の出だしたテナントであり、その地域初出店であり、向こうの希望する入居日があるので、希望日に入れなければ別のビルを探したいらしいのです。つまり急いで今のテナントを退店させろというオーダーがでました。もう滅茶苦茶w。

で、結局どうなったの?

最終的には、私たちビルメン会社と内装工事会社が泣きました。最初に提示した金額より150万くらい下げた金額で了承をもらい、突貫工事で原状回復工事を進めました。そして、その後の次のテナントの為の内装工事も突貫工事で行いました。もう心身共にへとへとになりましたね。

私も社内で大分怒られて、内装工事会社さんともちょっと仲がこじれました。

A工事・C工事は比較的に進めやすく、B工事が結構揉めやすい

今回の例で少し伝わったかなと思いますが、オーナー資産をテナント費用で施工するB工事が結構揉めやすいです。まぁ、ほとんど揉めませんけど、そういう可能性はA工事・C工事よりは秘めているということです。

一方でA工事はオーナー資産、オーナー費用で施工するものなのでオーナーで完結している為に揉めにくく、揉めると言ってもオーナーからの少しの減額相談くらいです。オーナー担当が納得できる金額を提示できれば終わりです。

C工事もテナント資産、テナント費用で施工されるので、あまり揉めません。テナント担当が納得できる金額を提示できれば終わりです。

B工事は人によって範囲の認識が違うこともある

B工事はテナントと金額の折り合いが付きにくいことがあるのみならず、人によっては範囲の認識が違うこともあるので要注意です。

以前自分の同僚と、B工事・C工事に関する認識が違っていることについて話したことがありました。同僚がオーナー会社の担当者つまりお客様と電話で話していた会話を横で聞いていたことのことです。

「そのレイアウトだと、排煙機の移設工事が発生するのですが、C工事になりますね」

と言っていました。ん?ちょっと待て。ミニストップ。排煙機は、その区画に当初から設置されていた設備であるので、それはオーナー資産であり、その位置をテナントの内装デザインの都合で移設するのであればテナントの手出し費用で、オーナー資産について、オーナー費用で施工する典型的なB工事ではないか?と疑問に思った私はこの図を書きながら同僚に聞いてみました。

| 名称 | 別名 | 費用負担 | 使用業者 | 工事実施後の資産区分 |

| A工事 | 甲工事 | 施設オーナー | 施設オーナー指定業者 | 施設オーナー |

| B工事 | 乙工事 | テナント | 施設オーナー指定業者 | 施設オーナ― |

| C工事 | 丙工事 | テナント | テナント手配業者 | テナント |

すると同僚は「テナントに区画に入居をしている期間は、その排煙機はテナント資産になって、テナントの費用負担で、テナントの指定業者(今回はたまたまオーナー指定業者であるビル管理会社と同じ)が施工する業者なのでC工事だと思っていました。」と彼独特の考え方を説明してくれました。

5年以上ビル管理業界を経験してきて、初めて聞く考え方でした。多分彼の考え方は一般的ではないですけどねw。彼は清掃会社から転職してきて、まだ経験1年未満であり、A工事・B工事・C工事という用語に慣れておらず、先輩社員に教わるわけではなく自分の解釈でA工事・B工事・C工事という用語を使ってきたということでした。

このまま誤用をし続けるのも可哀想でしたので、正しい分類を上記の表で教えましたが、この経験で学んだことは

「必ずしも自分が使用している専門用語の認識は、相手と同じではない」ということでした。

渉外交渉を行うときは、改めてお互いが使っている専門用語の認識違いが無いように気を付けようと思いました。

以上でA工事・B工事・C工事に関する解説は終わりです。

この記事が、A工事・B工事・C工事について、具体的に知りたいという人のお役に立てたならば幸いです。私が舐めた辛酸も無駄ではなかったことになりますw

コメント