模擬試験ってどういう風に保管したらいいのだろうかと考えたことはあるでしょうか。

「保管方法なんか考える必要があるの?」と問われれば、返す答えは「Yes」です。

高校生のときの私がそうでしたが、模試は受けたら受けっぱなしで保管するどころか復習もせずに捨てていました。受けたばかりの模試は自分の得点力が足らないところに気付くことができる資料であり、得点力を高める上で宝の山となり得る貴重なものなのに今考えるととてももったいないことです。

模擬試験は受けた当日と翌日、1週間後、2週間後、1ヵ月後、そしてその後も1~2ヶ月のペースで復習していくととても効果的です。そこまで復習した模試ならばどんな問題が出たのか、そしてその答えも鮮明な状態で記憶を保持できるでしょう。

模試をそのレベルまできちんと復習し、答えまで頭に入れる作業を10回分もこなしていればかなりの実力がついています。センター試験ならば6割以上は取れるレベルではないでしょうか。

そんな大事な模試の保管方法を少し工夫してみるとグッと管理しやすくなり復習する際の抵抗値(めんどくささのレベル)が下がります。

模試の保管方法①~ファイリング~

一番理想的な保管方法はファイリングだと思います。どうやってファイリングするかというとゲージパンチというプリントにB5用紙用の26穴やA4用紙用の30穴を開けることができる長いパンチです。

これだと、穴の開いていない問題用紙でもファイルにとじれるようになりますね。

そうして問題用紙に穴を開けていきます。

模試を受けて手に入れることができる書類には解答冊子もありますが、解答冊子はその名の如く冊子になっていて自分が受けなかった科目の解答も載っています。

これを全部ゲージパンチで穴を開けていくと凄く大変な作業になりますので、この冊子を背表紙から分解して自分の受験に関係のある科目だけ残して、後は捨てるか押入れに入れてしまいます(後々受験科目を増やしたり変更したりすることがあるかもしれないので、個人的には捨てないで押入れに入れる方が良いとは思います)

そして、受験する科目のページだけを抜き出したらゲージパンチで穴を開けていきます。

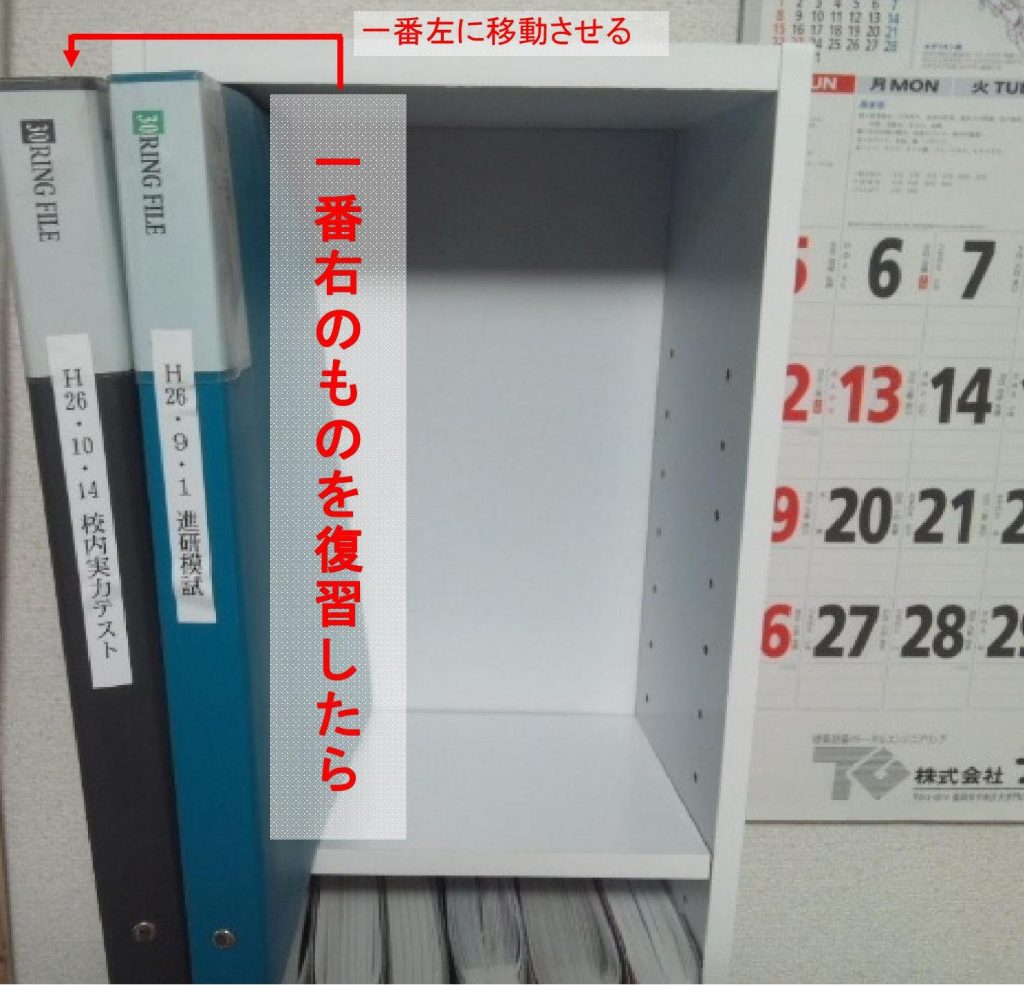

穴を開けたら100円ショップで売っているようなファイルに閉じこんで、模試を受けた日付と模試名をラベリングします。イメージ的にはこんな感じです。

自分の関連あるページだけを抜き出し、ファイルにとじこんだら復習しやすくなります。

過去記事復習を繰り返すことで合格に近づくで述べたように定期的に復習することで、この模試で覚えたことを忘れることなく長期記憶にすることができます。

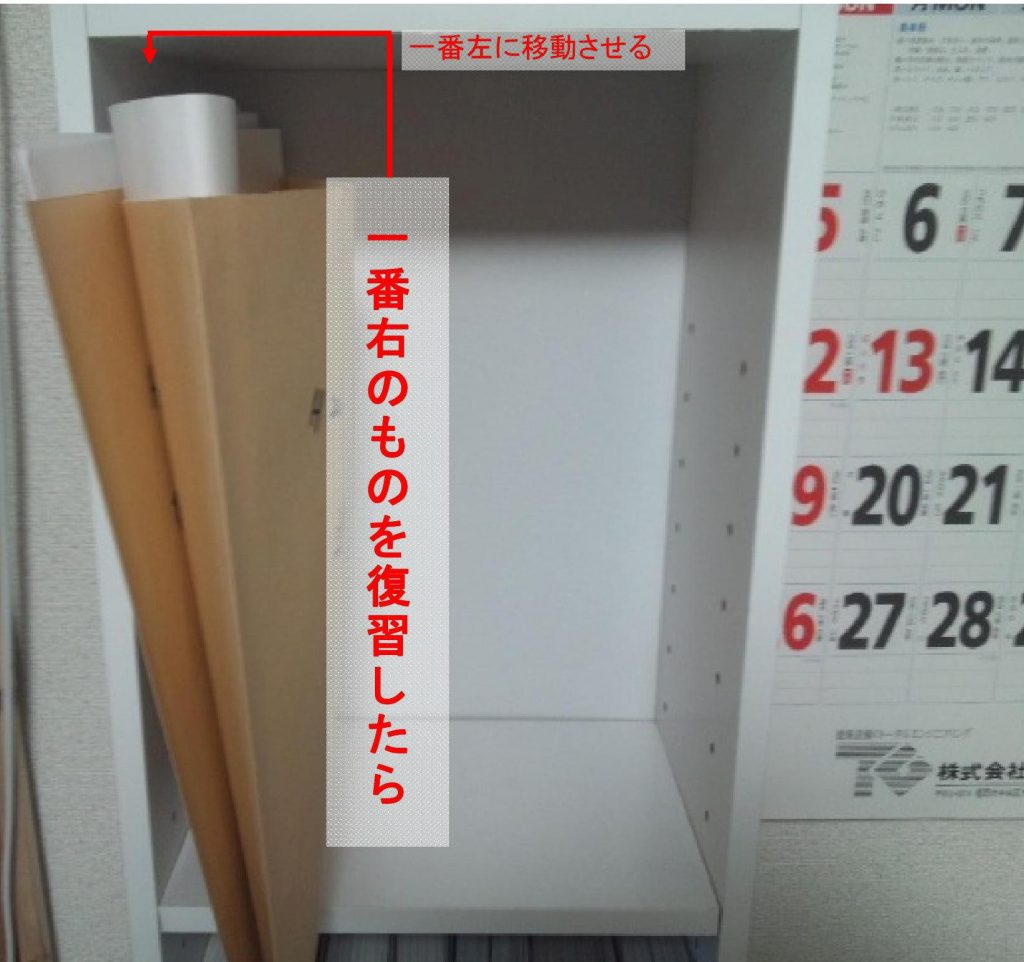

その為には定期的に復習できる仕組みが必要です。一つのスタイルですが私がやっている方法はこの模試をとじこんだファイルを受けた模試の数だけ本棚に並べて、一番右のものを復習し直したら一番左に移動させるという方法です。

イメージ的にはこんな感じです。

この写真の例では

これだと一番右にあるものを復習するだけでいいので、今のところどれをどれだけ復習したとか考えなくて済みます。定期的に復習をすることができる良い仕組みだと思います。

模試の保管方法②~封筒~

ファイリングするために、ゲージパンチで穴を開けていくのが面倒な場合、簡易的な模試の保管方法として封筒に入れる方法があります。

100円ショップで5枚100円で売っているようなB5用やA4用封筒(模試で配布される問題用紙や解答冊子のサイズを考慮して買って下さい)に入れるだけです。

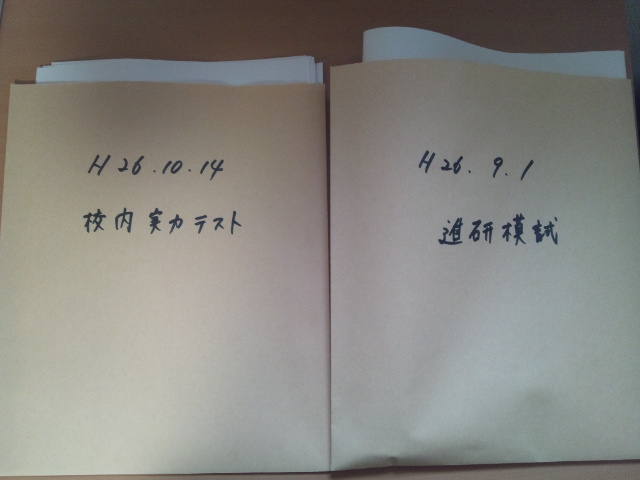

イメージ的にはこんな感じ

パッと見でわかりやすいようにマジックで大きく模試を受けた日付と模試名を書いています。

こうやって同じ時期に受験した模試をひとまとめにして、ファイリングした時と同様棚に並べて保管します。

こんな感じ

まとめ

模試に限らず定期的に復習して、長期記憶として頭に定着させることが大事です。

中学1年や高校1年の時期から模試をきちんと保管して定期的に復習することを続けていたら、中学3年、高校3年になってからの受験勉強はグッと楽になります。センター試験で言うと半分以上は取れる実力がついています。

なるべく早い時期に、受けた模試をきちんと分類し保管して定期的に復習する習慣を身に付けましょう。

コメント