数学の問題は復習しやすいと思います。

解けるか解けないかですね。

解けて、解答も合っており、解答を導くプロセスに対して自分でも足りないところは無いと感じている問題に対しては、復習しません。できた問題は復習の対象から外すとできなかった問題に多くの時間を費やすことができます。

大事なのは解けなかった問題ですね。

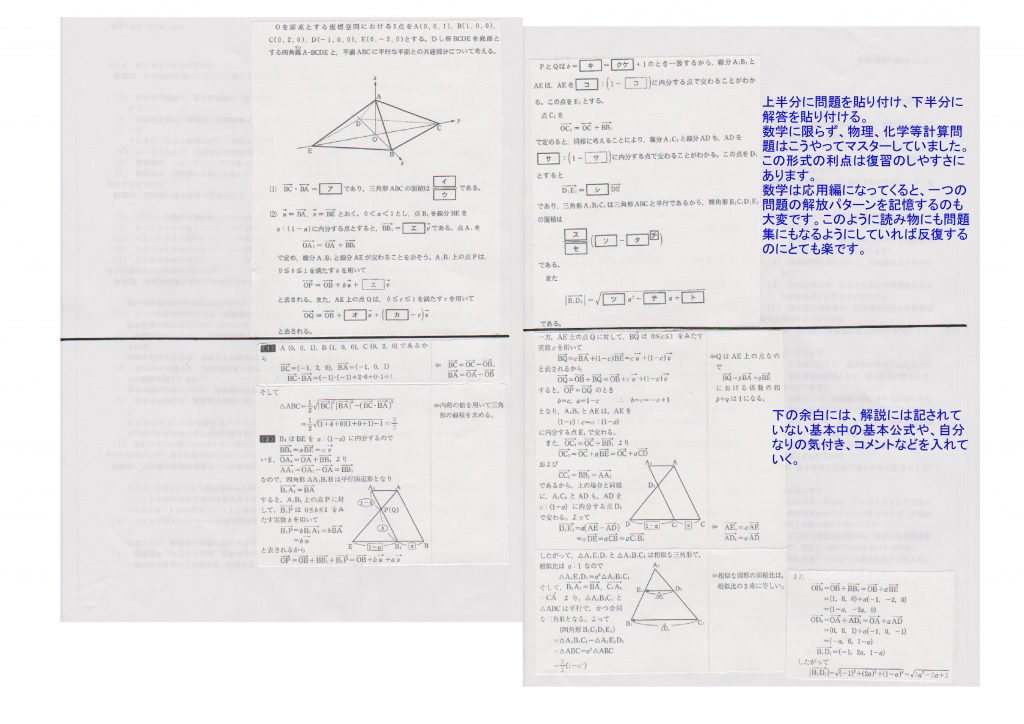

解けなかった問題は問題文と解説を両方コピーしてこういう風に貼っていました。

上に問題が来て、下に解説が来るパターンのやつです。

チャート式数学問題集がこのレイアウトですね。

自分が青チャートを何度も何度も繰り返したせいか、このレイアウトがとてもしっくりときます。

このようにしてもいいですし、しなくても自分が一番復習しやすい、マスターしやすいやり方でいいと思います。

自分がこのレイアウトが好きなのは、読みやすいので通読する参考書にもなるし、ページをめくった瞬間下半分を隠せば問題集にもなるという点です。

まだマスターしていない問題があっても、2~3回通読し、そろそろ解けるかなという感じになったら下半分を隠して解いて見ます。

たいてい、どこかでつまづくので、チラッとつまづいたところを見て、また解いてみます。またつまづいたらまたチラッと見る。それの繰り返して最後まで解く。

そして次に勉強したときにもう一度隠して解いてみる。つまづかなくなるまで何度も解く。

数学の実力というのはこうしてついていきます。

数学の復習をするときに自分が工夫していたことは、気づいたことを解説欄の余白に書くことでした。

自分の以前の参考書を見てみると「この考え方をいつも考慮していない。複素数だからといって三角関数の考え方はしないという決まりは無い。全て同じ数学」だとか「方程式1つで消せる文字数は1つ。3つ文字を消したいなら、内容の違う方程式が3つ必要!!」といった書き込みが出てきます。

そして、そういった書き込みはテストで自分が詰まって思考している時に「そういえば!!」という感じで頭に沸きあがって問題を解く助けになることが多かったです。

模試で頭を悩ませて格闘した数学の問題は、復習をきちんとすれば容易にそのパターンを自分のものとすることができます。模試を受けて3日以内に復習しましょう。

本気になったとある受験生の一日 休日編 ~慶應・早稲田に行くならこれくらい勉強しなきゃ~

成績向上が加速化する模試の復習方法(英語)

成績向上が加速化する模試の復習方法 社会系科目編((世界史・日本史・地理・公民・現代社会・政治経済等)

成績向上が加速化する模試の復習方法(現代文)

効果的な模試の保管方法

コメント