ビル管理の仕事をしていれば、資格として一番あった方がいいのは、建築物環境衛生管理技術者(ビル管)の資格です。ビル管理士やビル管理技術者と呼ぶ人もいます。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管法、ビル管理法、建築物衛生法)に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務があり、また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となっています。(wikipediaより引用)

つまり、ビル管理業を会社として行う上で、ぜひとも保有者を確保しておきたい資格なんですね。

高年齢でもビルメンになれる?でも書いたように、ビルメンテナンス業界には年齢制限はありません。全く業界を知らない元自衛官の方が、定年後の再就職先として入ってきたりします。そのような年齢に関して寛容なビルメンの世界で、この建築物環境衛生管理技術者を持っていれば、常に自分を対象にしている求人を見つけることができ、“一生職にはありつけるぞ”という安心になります。

電験三種を2回で、エネルギー管理士(電気)は業界未経験で1回で通ったペーパーテストのテクニックを使ったところ、このビル管理試験は一発で合格できましたので、他の方の勉強方法の参考になればという思いで合格体験記を書きました。細かく書いていますので、是非参考にして下さい。

建築物環境衛生管理技術者試験(ビル管理士試験)の資格情報

| 必要性 | ★★★★★★★★★★ |

| 難易度 | ★★★★★★★☆☆☆ |

| ボリューム | ★★★★★★★☆☆☆ |

| 資格手当期待 | ★★★★★★★☆☆☆ |

| 受験資格 | 2年以上の実務経験 |

| 試験時期 | 10月上旬 |

| 受験料 | 13,900円(H27年実績) |

| 試験地 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、福岡市 |

| 形式 | 5択(マークシート)×180問 7科目 |

| 合格基準 | 7科目の合計で65%以上かつ各科目40%以上の得点 |

| 合格率 | 15%前後(年度によってやや変動率高い。詳細は下記表にて) |

| 数学的要素 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(あまり数学的素養はいらない) |

| 過去問研究効果 | ★★★★★★★★☆☆(過去問研究が効果的) |

| 資格手当期待 | 概ね一万円程度(ビル管理会社による) |

合格率

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 1994(H6) | 6,488 | 1,140 | 17.6% |

| 1995(H7) | 6,332 | 859 | 13.6% |

| 1986(H8) | 6,498 | 796 | 12.2% |

| 1997(H9) | 6,720 | 1,215 | 18.1% |

| 1998(H10) | 7,053 | 995 | 14.1% |

| 1999(H11) | 7,623 | 1,674 | 22.0% |

| 2000(H12) | 7,559 | 1,680 | 22.2% |

| 2001(H13) | 8,365 | 1,744 | 20.8% |

| 2002(H14) | 9,031 | 1,445 | 16.0% |

| 2003(H15) | 9,709 | 1,895 | 19.5% |

| 2004(H16) | 9,652 | 947 | 9.8% |

| 2005(H17) | 9,959 | 3,512 | 35.3% |

| 2006(H18) | 8,632 | 811 | 9.4% |

| 2007(H19) | 9,489 | 1,746 | 18.4% |

| 2008(H20) | 9,312 | 1,666 | 17.9% |

| 2009(H21) | 9,918 | 1,827 | 18.4% |

| 2010(H22) | 10,194 | 1,700 | 16.7% |

| 2011(H23) | 10,241 | 1,367 | 13.3% |

| 2012(H24) | 10,599 | 3,467 | 32.7% |

| 2013(H25) | 9,441 | 1,000 | 10.6% |

| 2014(H26) | 10,095 | 2,335 | 23.1% |

| 2015(H27) | 9,827 | 1,661 | 18.9% |

| 2016(H28) | 10,394 | 2,956 | 28.4% |

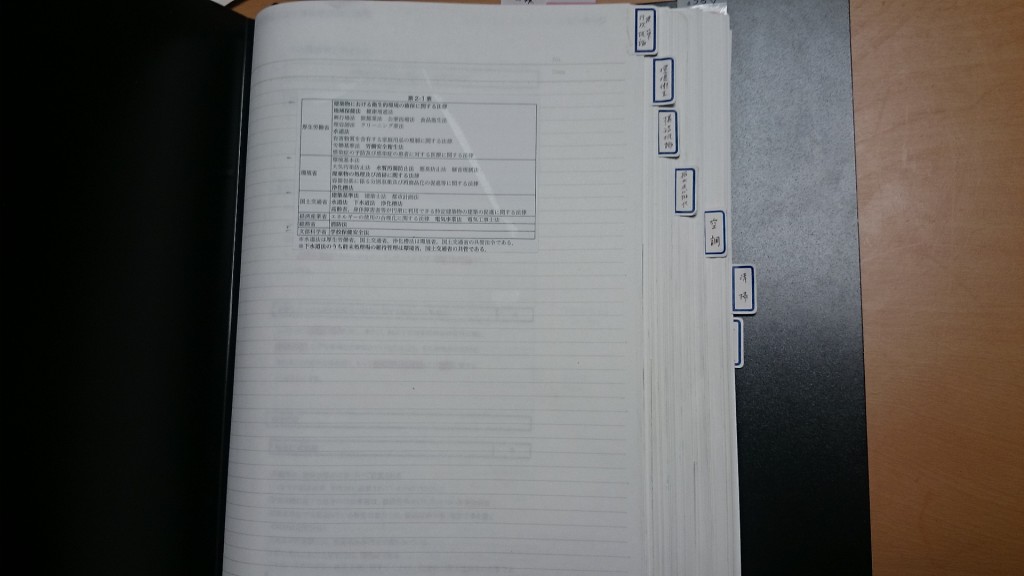

試験日程、試験科目及び問題数

午前(試験時間3時間)

1. 建築物衛生行政概論(20問)

2. 建築物の環境衛生(25問)

3. 空気環境の衛生(45問)

午後(試験時間3時間)

4. 建築物の構造概論(15問)

5. 給水及び排水の管理(35問)

6. 清掃(25問)

7. ねずみ、昆虫等の防除(15問)

2年間の実務経験が必要な為、これからビルメンになろうかなと言う人は入社後受験要件を満たすまで、2年間待たなければいけません。とにかくボリュームが大きいことが高い難易度につながっていますが、電験三種やエネルギー管理士に比べて高校数学的素養を前提とした計算問題がほとんど無い為(0とは言い切れません)頑張れば取れない資格ではありません。

5択の選択肢がある問題を180問解かなければならないので、1年分の過去問で900個の選択肢を検討し、10年分の過去問で9000個の選択肢を検討する必要があります。こう書くと面喰ってしまうような数字ですが、実際には結構同じ選択肢が出たりするので、実質的には検討するのは10年で2000個~1000個程度の選択肢です。私は過去問研究を5年分みっちりして、どの年でも9割5分解けるようにしていきました。

なぜ受けようと思ったのか、動機について

受けようと思った動機は、二つあります。

一つは、資格手当の為

もう一つは、上で書いたように将来何があっても(高給かどうかは別として)職にはありつけるという安心がほしかった為です。

資格手当の為という動機

私のいた会社では、建築物環境衛生管理技術者の資格手当は、取得時に30,000円で、取得後は月額10,000円でした。業界の中でも結構良い方なのではないかと思います。月額10,000円アップという魅力は大きなもので、年収にすると12万円アップです。早く取れば取るほど、生涯賃金も増額すると考えており、動機としては十分なものがありました。

将来の安心の為という動機

また、終身雇用の時代ではなくなり経済状況も浮き沈みが激しく、昔栄華を誇っていた会社が倒産するということも珍しくありません。そんな経済状況の中で、今の会社が倒産したり、何らかの事情でやめざるを得なくなったりして、社外に投げ出されたときに再び生活できる程度の職をスムーズに探すためには建築物環境衛生管理技術者の資格を取得しておくのが良かろうと考えました。

勉強を始めたときの私のスペック

ビルメン資格4点セットは持っていました。ちなみに、ビルメン資格4点セットとは

・第二種電気工事士

・第三種冷凍機械責任者(私は第二種を持っていました)

・危険物取扱者乙種4類

・二級ボイラー技士

のことです。

これらの資格に加えて、

・消防設備士甲種1類

・消防設備士甲種4類

も持っていました。

さらには、第三種電気主任技術者、エネルギー管理士も持っていました。

資格以外の講習修了証として、ガス溶接とアーク溶接の講習修了証も持っていました。

第二種電気工事士を持っていたことでのアドバンテージ

第二種電気工事士を持っていたことで、「2. 建築物の環境衛生(25問)」の問題のうち5問程度は勉強前から解けていました。特に、光に関する単位と単語、照明の種類、照明の保守率、磁場に関する単位と単語等に関する問題は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

第三種電気主任技術者を持っていたことでのアドバンテージ

さらには、第三種電気主任技術者を持っていたことで、色温度、ポンプの運転点、光源、光束に関する計算問題、ベルヌーイの定理、自動制御等に関する問題は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

第二種冷凍機械責任者を持っていたことでのアドバンテージ

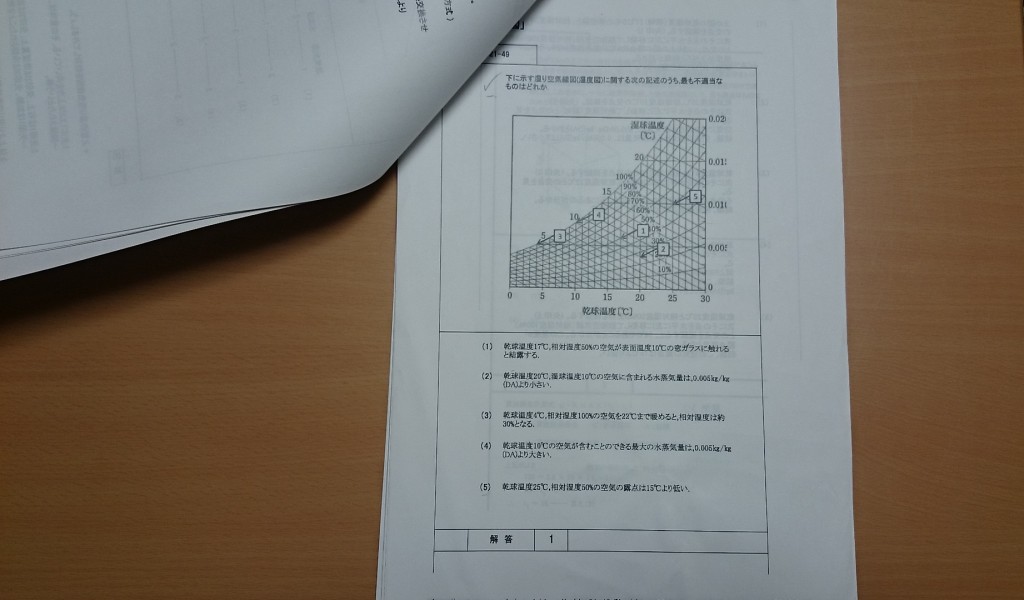

第二種冷凍機械責任者を持っていたことで、「3. 空気環境の調整(45問)」の問題は15問程度は勉強前から解けていました。特に、単位と単語、空調略語、冷凍サイクル、モリエル線図、空気線図、ヒートポンプ、熱伝導、熱放射、対流、パッケージ空調、冷凍機、冷却塔、成績係数、フロン、吹出口、送風機等に関する問題は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

二級ボイラー技士を持っていたことでのアドバンテージ

二級ボイラー技士を持っていたことで、「5. 給水及び排水の管理(35問)」の問題は1問程度勉強前から解けていました。ボイラに関する問題は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

消防設備士甲種1類を持っていたことでのアドバンテージ

消防設備士甲種1類を持っていたことで、「5. 給水及び排水の管理(35問)」の問題は3問程度、勉強前から解けていました。特に、消火栓、スプリンクラー、各種弁類、消防法等に関する問題は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

消防設備士甲種4類を持っていたことでのアドバンテージ

消防設備士甲種4類を持っていたことで、「5. 給水及び排水の管理(35問)」の問題は2問程度、勉強前から解けていました。特に感知器、消防法等に関する問題は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

ガス溶接とアーク溶接の講習修了証を持っていたことでのアドバンテージ

ガス溶接とアーク溶接の講習修了証を持っていたことで、「4. 建築物の構造概論(15問)」の問題は1問程度、勉強前から解けていました。溶接に関する問題が出た時は解けるか、選択肢を2択まで落とすことができていました。

逆にアドバンテージを感じなかった資格

危険物取扱者乙種4類とエネルギー管理士は資格を持っていたことによるアドバンテージを特に感じませんでした。

勉強を始めた時期

BMとしての仕事をしながらの受験だった為、仕事があった日は疲れて勉強する気になりませんでした。すると、週に二日程度の休みの日のみの勉強になりますので、一週間で勉強の為に確保できる時間は5~6時間程度でした。一週間で5~6時間程度ならば、一か月で4週間として計算すると20~24時間程度になります。

最低でも100時間はインプットに費やして、20時間はアウトプットに使いたかったので、合計120時間程度確保できる期間つまり6か月前頃から勉強を始めました。

本試験が10月の上旬にありますので、半年前は4月上旬ですね。自分は少し早めに3月末頃から取りかかりました。

まずはじめに取りかかったことは過去問分析

3月末頃から試験問題の分析を始めたかというと厳密にはそうではありません。実務経験要件を満たす為の期間が2年ありましたので、2年の間にチョコチョコ過去問を見ては分析をしていました。

その結果、過去問から感じた印象は

・5択×180問あるので、選択肢は900個ある。結構ボリュームは多い。一年分の問題を解くのに2時間弱くらいかかりそう。

・5択なので、適当に解答しても2割すなわち36問程度は確率的に解ける。他の資格を取った勉強内容と重なっているところがあるので、+αでもう2~3割解けそう。

・「建築物の構造概論」「清掃」「ねずみ、昆虫等の防除」はあまり予備知識が無いので、ゼロベーススタートとなり得点力がつくまで時間がかかりそう。各科目4割ラインの足切りがあるので、これらの科目で引っかからないようにしたい。

・全く勉強なしの状態でも、10問程度は実務経験や一般常識で解けそう。

・知らない専門用語が結構あり、解説を読んでも理解できない選択肢が結構ある。この試験の難しさは範囲の広さという点と、解説を読んでもその文が何を意味しているかよくわからないことが多いという点にあると感じた。

・結構同じ選択肢が出題されている、1~2年周期のものもあれば、3~5年周期のものもあるが、過去問対策をきっちりすればそれだけでボーダーライン程度には届く感触

さっそく一年分の過去問を解いてみた

今の自分の得点力はどれくらいのものなのだろうという気持ちから、自分の得点力を把握するという目的で、過去問を解いてみました。

本試験と同じ時間であれば6時間ですが、とてもそんな長丁場の集中力は持っていなかったので、ひとまず3時間に時間を区切りました。

時間を区切ったのはこのタイマーです。バイブ式と音式を切り替えることができるものです。図書館や喫茶店でも使用することができる為、最後まで私の試験勉強を大いに助けてくれました。

3時間の時間を取ったものの、実際解き始めてみるとやはりまだ勉強していないので、ほとんど解けません。解けそうにないものは飛ばしていると、一時間程度で最後の問題まで行ってしまいました。もう一時間かけて、簡単にあきらめて飛ばしてしまった問題に戻りなんとか解けないか、よく考えればもう少し選択肢を落とせないかと粘りました。

結局、2時間かけて問題を解きましたが、全体で4割程度つまり72問程度しかあっていませんでした。ボーダーラインが117問ですのでギリギリの合格レベルでも残り45問程度をこれからの勉強で取れるようになる必要があります。それでもボーダーラインですので、安全に受かる為にはプラス20問ほど得点しておくのが望ましいです。そうすると、目標正答は117問+20問=137問つまり7割5分以上、現在の正答数に65問加えた数になります。

安定して、137問ぐらいとれていたら、多少本試験で難化したり自分の苦手問題が多く出たりしても合格できると思います。

このとき使った過去問題集が

こちらです。

設備と管理という業界雑誌の編集部が作った過去問題集ですが、10年分掲載されているし、見開きでA3サイズになるし、解説も短すぎず長すぎずという印象だったのでこちらを購入して使っていました。

ちなみに、私はこの本の問題部分を10年分全てコピーして使っています。一年分の過去問で13枚コピーしていますので、130円かかりました。10年分で130枚コピーしたとして1,300円ほどかかっていますが、全く問題ない出費だと考えています。こうしないと、解説を読みながら勉強するときに問題ページと解説ページを行ったり来たりする手間が生じて、その手間は結構めんどくささというストレスを感じるからです。それを解消する1,300円という出費は快適に気持ちよく勉強するための出費ですので安いものです。

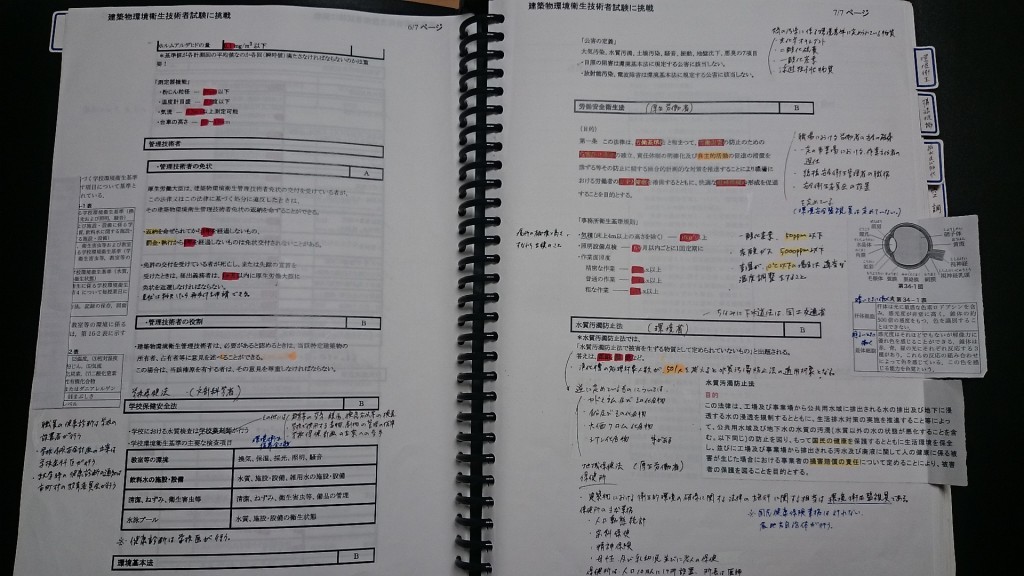

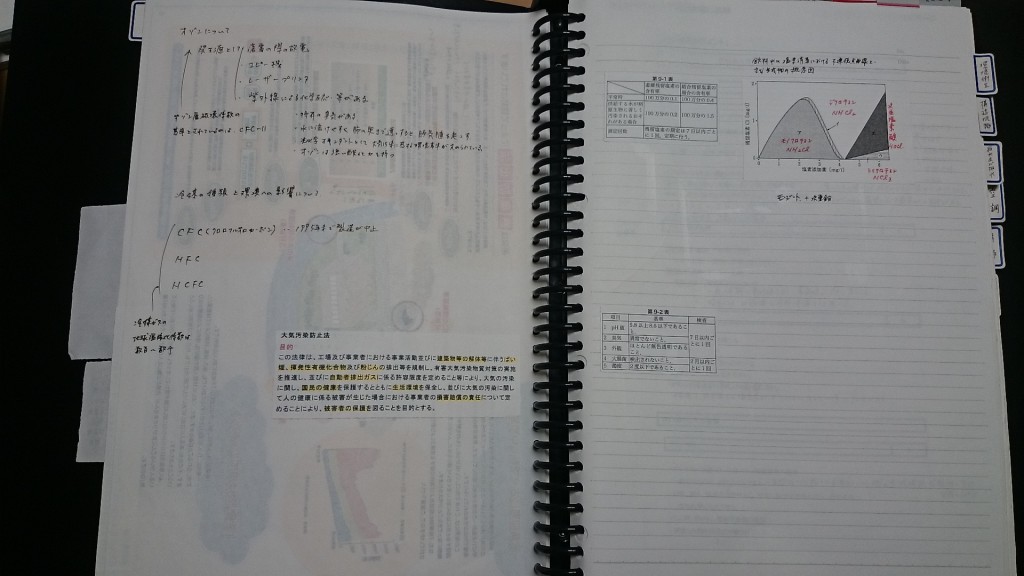

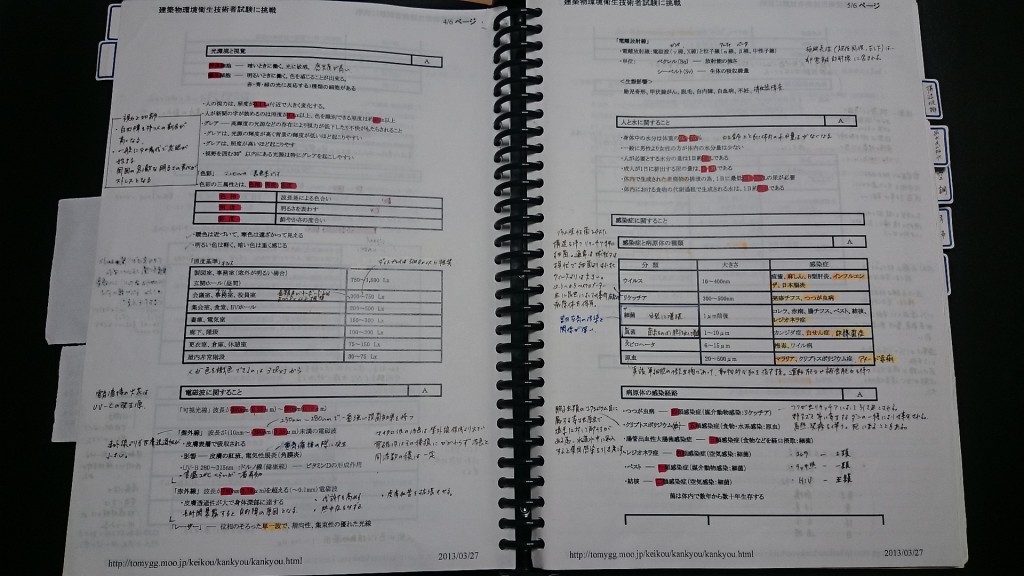

一年分過去問を解いた後に、この本の解説をじっくり読みました。私がいつもやっている方法なのですが、こういった択一試験のときは解答解説を読みながら、問題分を修正していきます。

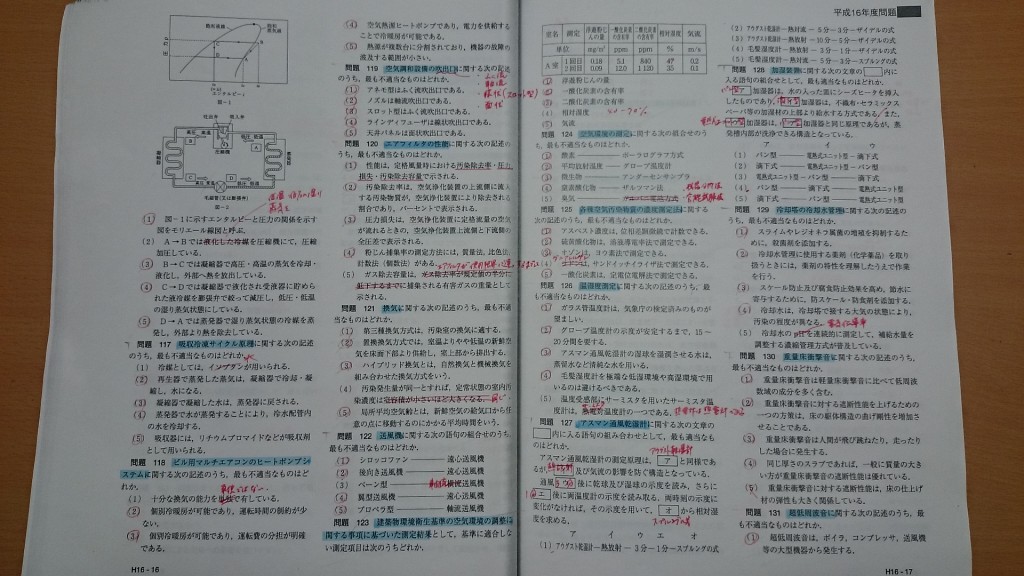

例えばこんな感じ

どういう風なルールで書き込みをしているかというと

まず

どんなテーマの設問であるか一目でわかりやすくする為に、問題文のテーマに関するキーワードに蛍光ペンで色をつけます。

写真だと青色の蛍光ペンですね。

例を挙げると

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」

「下水道法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」

こんな感じです。ぱっと見ただけで、何に関する設問なのかがわかる為非常に見やすいです。

次に、

赤ペンで正しい選択肢に○をつけ、間違っている選択肢はできる限り修正します。

上の写真は結構赤ペンで書き込まれているので、写真を見ただけでわかると思います。これをやっておくと、問題をそのまま参考書にできるので、復習が非常にやりやすくスピーディーに復習することができます。

また、正誤問題でよく問われる箇所が自然にわかるようになります。これができるようになってくると得点力がついているのが実感できるようになります。本試験でも一目で選択肢が落とせる為、問題を解くスピードが非常に早くなります。

この作業をするとき注意して欲しいのが、選択肢の修正作業をするとき間違った選択肢の間違った個所は出来るだけ見ないように、見ても間違って覚えてしまわないようにするということです。

例を挙げると「鉄筋コンクリート構造の建築物(事務所)の法定耐用年数は100年、50年である。」という様に修正します。(実際は、一重線ではなく二重線で消しています。)

実際には、選択肢の中の一部が間違った内容で出題されるのではなく、文全体が間違った形で出題されることもよくあります。そういった場合で修正が難しい場合は大きく×印を付けて、復習の際にその文が目に入らないようにします。

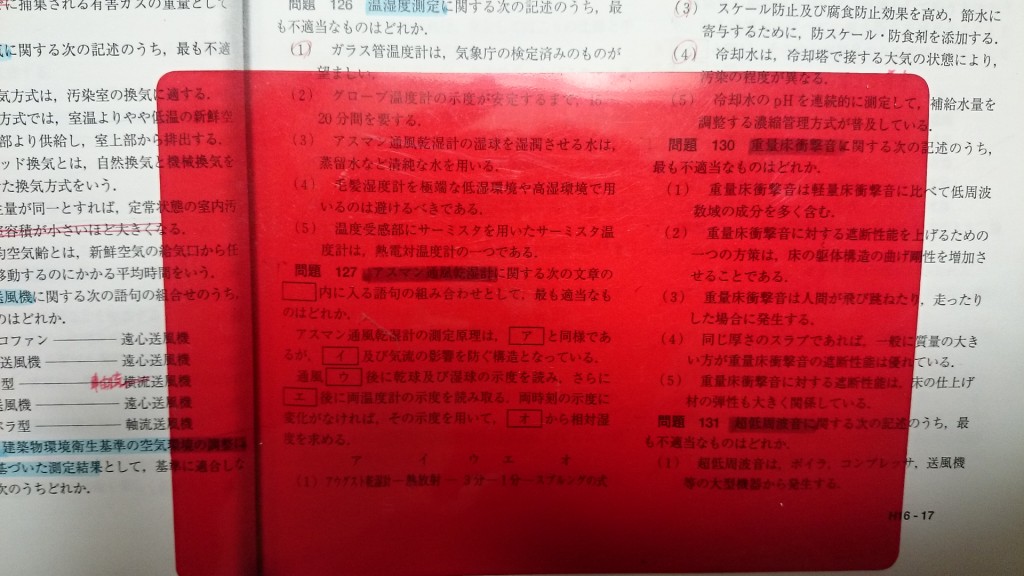

なぜ赤ペンで書くのかと言うと、“この問題は頭に入っているのだろうか”とふと気になった時に、赤のチェックシートで書き込みを消しながら確認することができるからです。

この様に

この選択肢を修正する作業は、実際に問題を解く時間よりも多くの時間を要します。初回は、問題を解くのに2時間くらいかかりましたが、解き終わった後に解説を読んで、問題分の修正をするのに4~5時間かかりました。時間はかかりますが、やり終えた後は実力が就いた実感はとても残ります。何より、今後の復習がとてもスピーディーにできるのが大きいです。

空欄埋め形式の設問には赤ペンで解答を書き込みます

□中に正答を入れていく形式の問題にも同様に,赤ペンで答えを書き込んでいきます。書き込むことで一度頭に入りますし、こうすることで復習がしやすくなります。

過去問の解答解説を読んでいてもわからないことが多かった

この過去問題集は、10年分記載されているし、見開きA3サイズで見開きに掲載されている問題数が多いし、解説もコンパクトにまとまっているということで、これをベースに10年分位を解き進めていこうかなと思っていたのですが、2年の実務経験はあるといえど、初学者である自分にとっては解答解説を読んでも、何の事を言っているのか、わからないことが多かったです。パッカー車とは何か、ローボリウムエアサンブラ法とは何か、と逐一立ち止まっては頭を悩ませることが非常に多かったです。

当然、理解できていませんからそのまま読み飛ばしたり、ネットで調べたりしましたが理解できていないものは忘れやすいですから、何とかしなければいけないと思いました。

そこで、ネットでいろいろとビル管の過去問で評判の良いものを探してみるとこちらの評判が良いようでした。

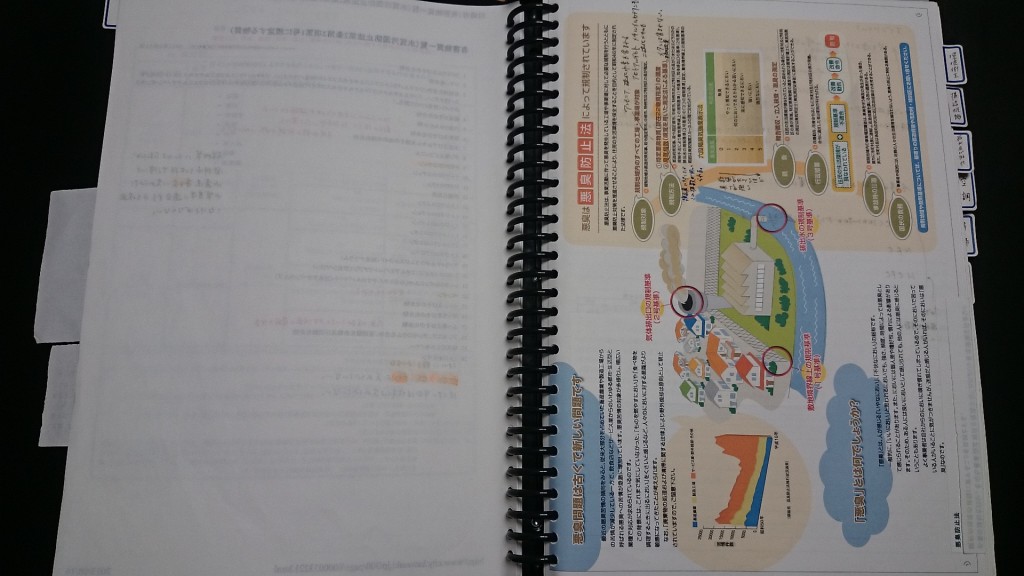

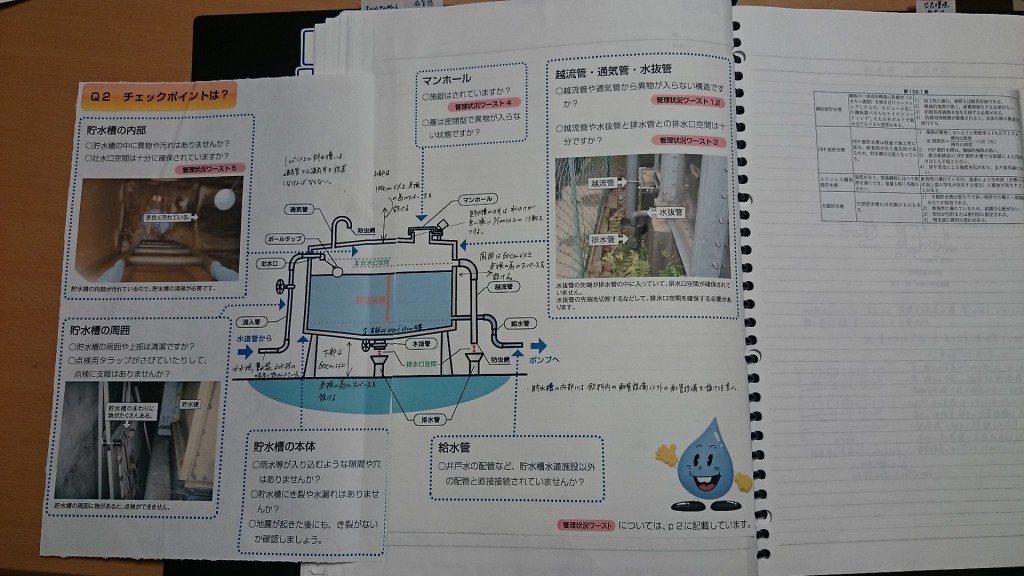

『ビル管理士試験模範解答集』です。本の表紙が赤い為、「赤本」と呼ばれているものですね。こちらは、6年分しか過去問が掲載されていないものの解説が詳しくなっている為、解説を読んで意味がわからずその度に立ち止まるということが少なくなりました。図表や挿絵が豊富なので、なるほど解説はこんなことを言っているのだな納得しやすくなりました。

他の本で載っていなくてもこの本だと載っていることがあるので、勉強の最後まで辞書的に愛用していました。

過去問一回目を解いたり、解答解説を読んだりしながら、どういう方法で進めていくか、どういう本を使っていくか等で試行錯誤をするのが、5月中旬くらいまで続いていました。

テキストは使わないで勉強することを決めた

過去問をパラパラと見て、そして1年分解いてみて感じた手ごたえにより、テキストとなる参考書は買わないで勉強しようと決めました。お金がもったいなかったことも理由としてありますが・・・。あんまりこれで完全網羅という決定版的な参考書が無かったことも理由の一つでした。

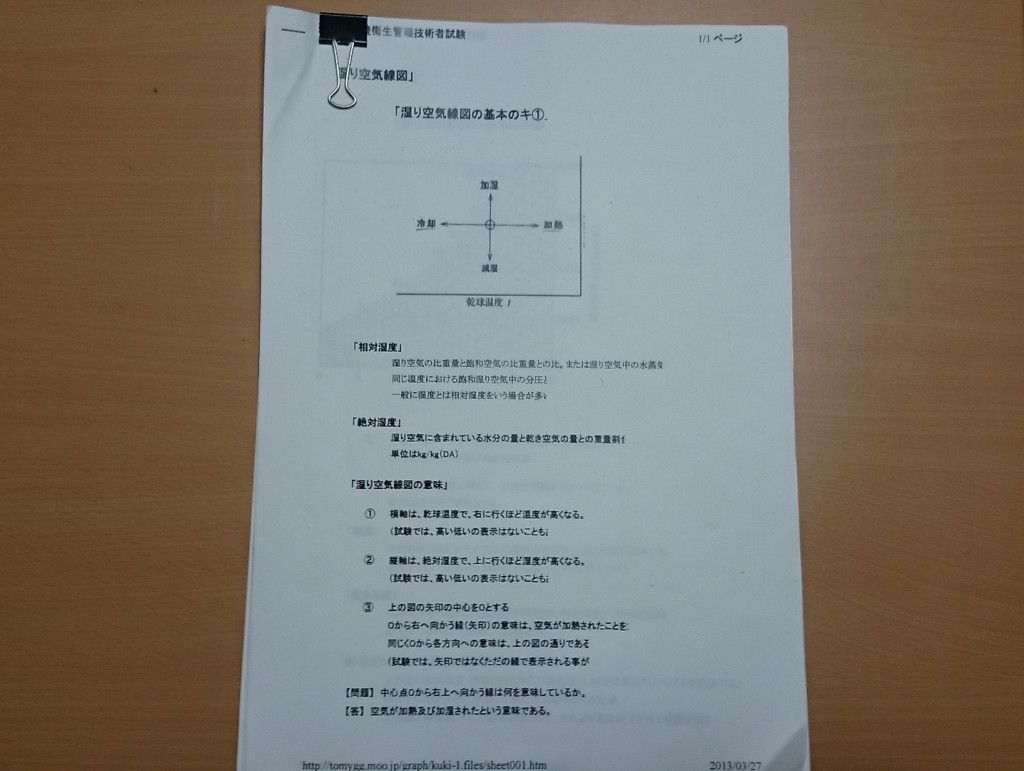

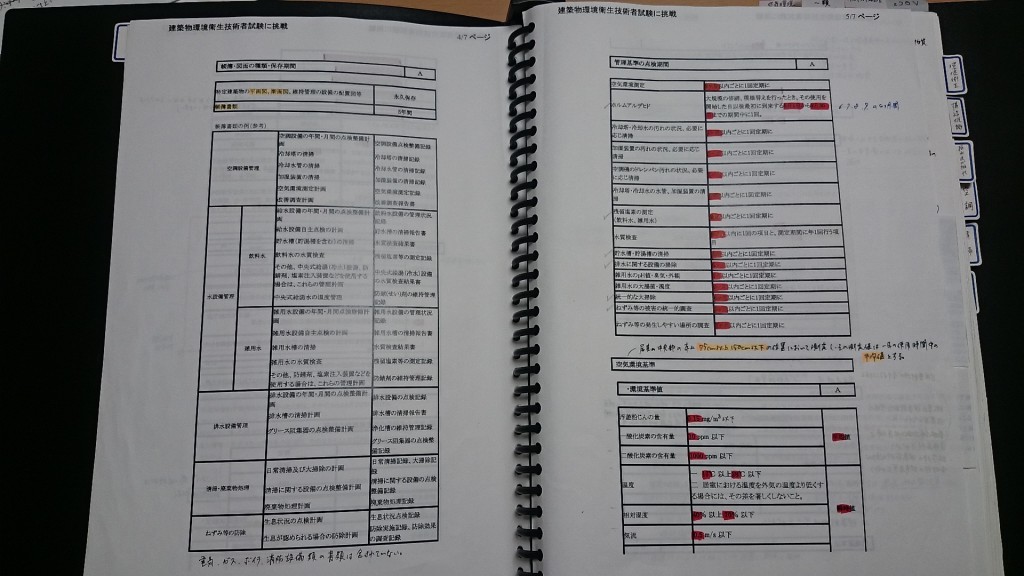

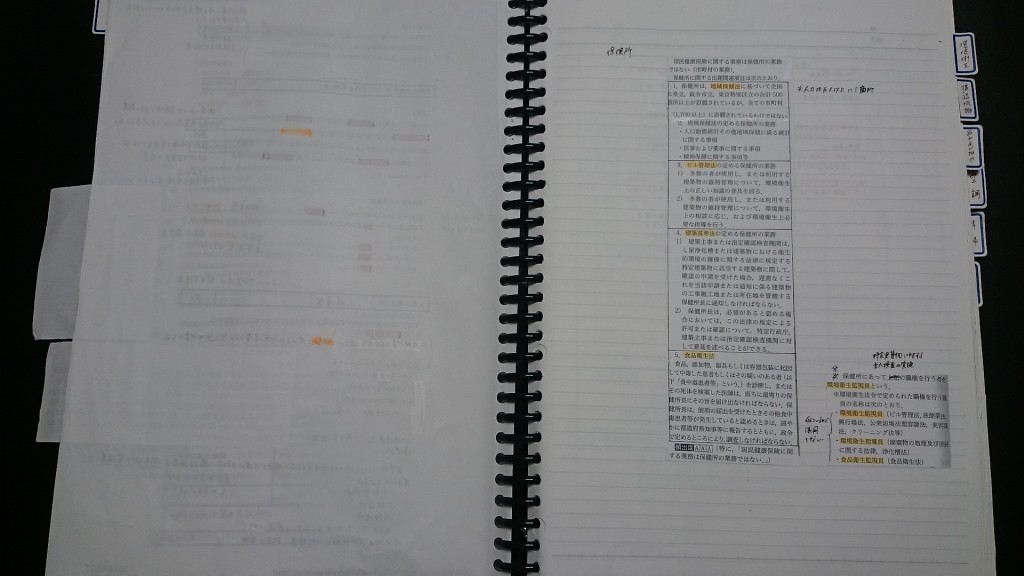

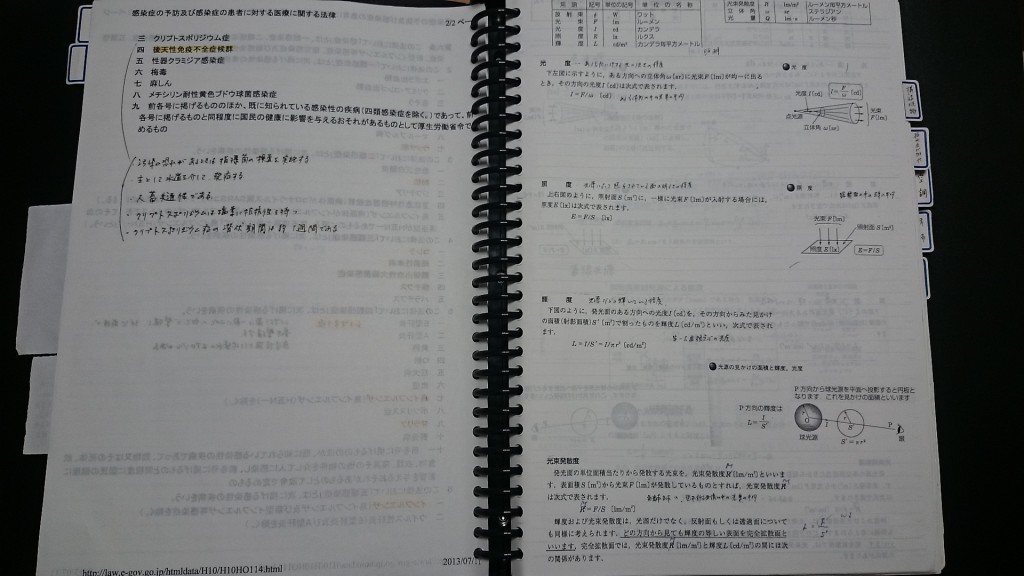

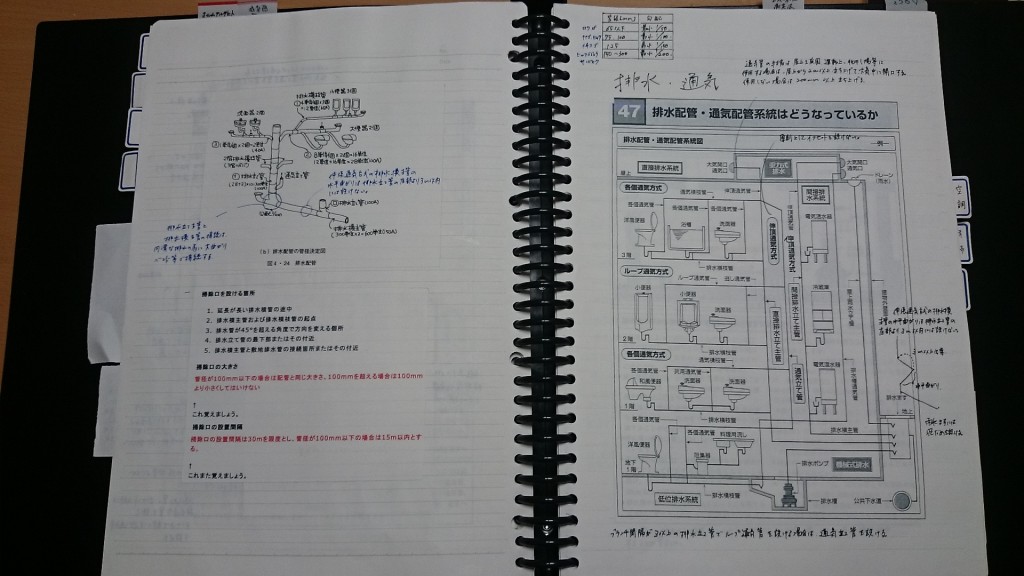

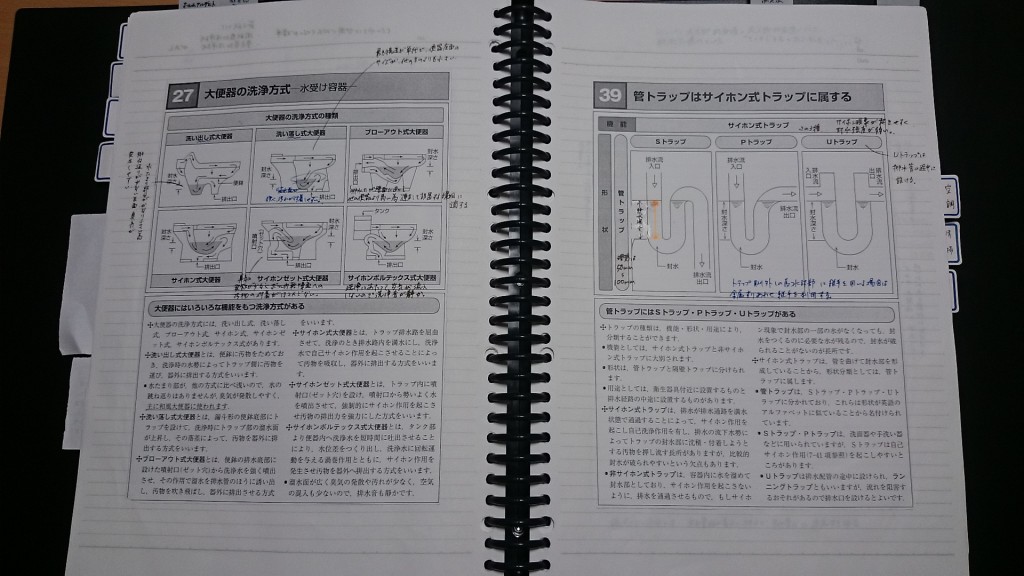

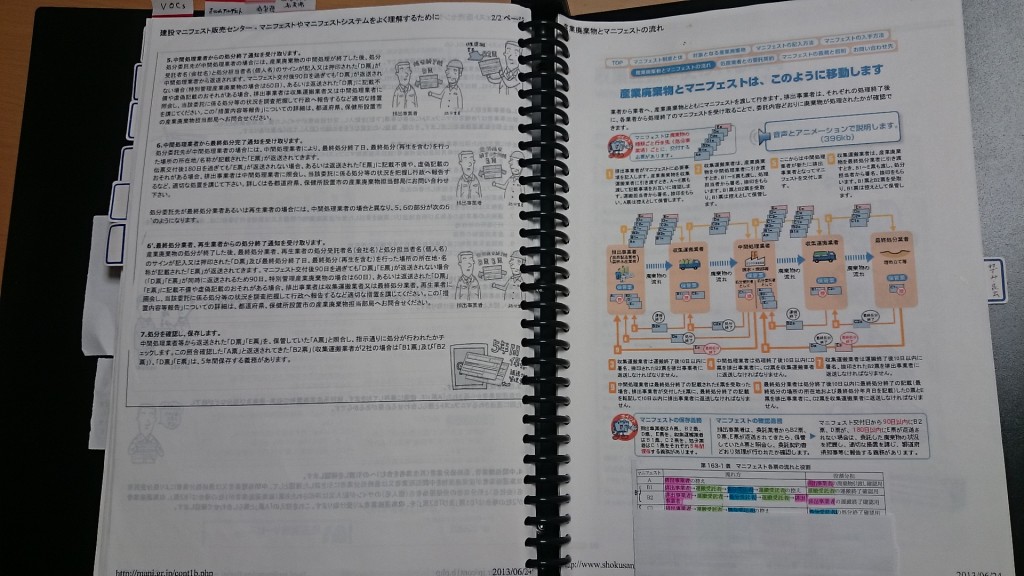

今は、ネットを探せば建築物環境衛生管理技術者試験の要点を掲載しているサイトは多く存在しますので、まずはそちらのサイトの要点を印刷し、それをノートに貼り、勉強を進めていく中で自分が不足していると感じた情報をそのノートに集めていきました。

具体的にはこんなノートを作っていました。

もともとこういうまとめを作るのが好きだったんですね。このまとめノートを作っているとそのまとめたテーマが得意テーマになるので、楽しく作っていました。図解や表をこの様に入れてこうまとめようとか考えるのが楽しかったです。ノートにまとめているところが出題されると「やったぜ」と心の中で喜んでいました。

気をつけていたのが、あまりノート全体のボリュームを増やしすぎない様にして、本当に得点に関連する重要用語や図解、表を中心に取り込んでいこうとしたことです。あまり綴じ込む情報が増えると読みなおすときに時間がかかります。月に一度くらい全体を一気読みする日を作りたいと思っていたので、そのときにかかる時間が2~3時間くらいになるボリュームを意識していました。それでも、最終的には印刷物を含めて150枚くらいのボリュームになりましたが・・・。

5月中旬からまとめノート作りと過去問の解き進めをしていました。2週間に一度くらい1年分の過去問を解いては、解説を読んで知識を雪だるま式に増やすということを繰り返していました。赤本の解説を見てもしっくりこなかった場合はインターネットで調べて理解していました。インターネットからも役立つ図表や解説をいくつも印刷してまとめノートに加えていました。

8月中旬のお盆前くらいには5年分の過去問をこなしていました。解いた過去問には答えを書き込んだり、間違った選択肢を修正したりして復習しやすくしていましたので、どの年も2周くらいは復習していました。どの年を解き直しても8割くらいは得点できていたと思います。また、初見の年度の過去問を解いてもボーダーライン程度まで解けていましたが、合格率が極端に低いつまり問題が難化した年の問題では100点を切ることがあり、まだまだ安心はできませんでした。

過去問10年分に手をつけるのを少し変更し、5年分+αとした

過去問を5年分こなしていくと、復習するべき対象が増えて少しボリュームが多くなってきたなと思いました。今の得点力を考えると、さらに過去問もう5年分をやり込むよりきちんと自分が理解できていないところ、知識が整理できていないところをきちんと押さえていく方が時間あたりの効果が高いのではないかと思えていました。

8月中旬時点での、自分の課題は

・計算問題全般

・単位を問う問題全般

・清掃に関する問題全般

・建築法規

・配管

・粉塵測定等の空気環境測定法

等でした。特に計算問題が得点力になっていないことに対策の必要性を感じていました。

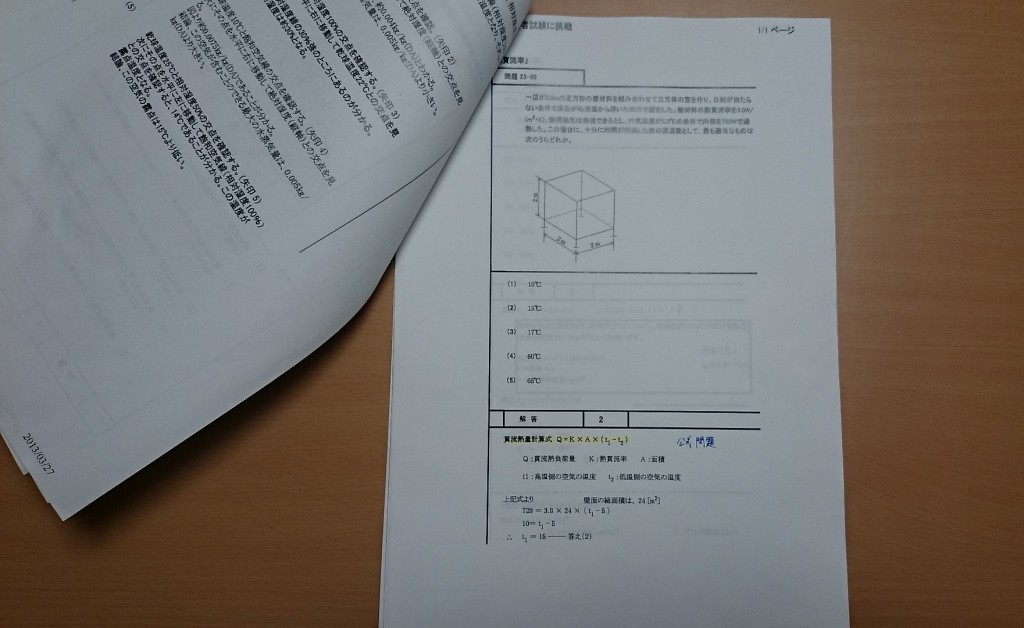

そこでとった対策が、過去問の計算問題だけを編集して回転(復習)頻度を上げるということでした。

具体的には、ネットで計算問題を解説したサイトがあったので、そのサイトのページを印刷して何度も集中的に解き直してパターンを記憶しました。

こんな感じです。全部で20題くらいの計算問題を印刷して集中して解いていました。

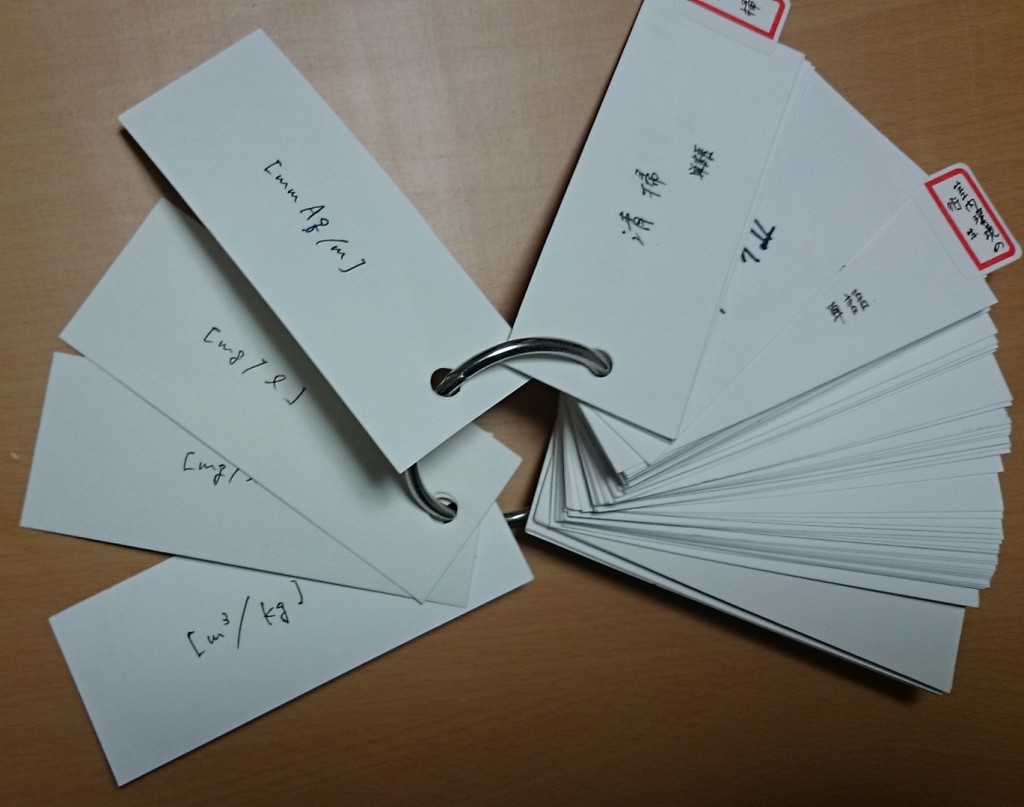

また、単位問題を間違わずに得点源にしたかった為に、学生のころ使っていた単語カードを利用して攻略しました。

こんな感じです。表には単位の名称、裏には単位記号を書いて一問一答形式にして想起訓練をしていました。これを作って以降単位問題は得点源になりました。

その他の課題分野もまとめノートにまとめて、克服しました。まとめノートは合計で150枚程度になりました。それが終わったのは直前期でしたが、この頃には苦手分野・テーマは無いと感じていました。

直前期

本試験2週間前にを直前期として、最後の調整をしました。この時点で、初見の年度の過去問題を解いたのですが、合格率20%程度の普通の難度の年で得点が145点、合格率が10%を切って難化した年で135点でしたので、これなら合格できるのではないかと感じていました。

しかし、油断は禁物である為、最後の記憶チェックの為にまとめノートを一周して、忘れかけていると感じた箇所には付箋をつけて、何度も読み直し、もう大丈夫だと思えるぐらいまで準備をしました。

他の年の過去問も、何度も復習したものは解き直した時も9割5分程度の得点は

できていたのですが、どの年でも「こんなに難しくて変な問題は、他の年でも出ないだろう」と思える問題が数問ありましたので、それについてはまとめることもなく放っておきました。そのあたりをしらみつぶしにするよりもよく出る問題をきちんと解けるようにすることが重要だと思っていたからです。

かくして、自分の中では万全と言える態勢で本試験に臨みました。

いざ本試験

万全の準備をして本試験に臨みました。幸い直前に風邪などをひくこともありませんでした。試験会場に向かう電車の中では、たんたんとまとめノートを読み返しながら、ぼんやりと本試験が難化しませんようにと祈っていました。

試験自体は粛々と終わりました。幸い通常の難易度の年でしたので、このままじゃ科目別足切りに引っかかってしまう、ヤバイ等とは思いませんでした。試験が終わった後、試験会場を出るときに「建築概論が難しくなかった?」とか「俺、建築概論で足切りかも」とかいう声が聞こえましたが、私は特に難しいと思いませんでした。

家に帰って、過去問やまとめノートを駆使して自己採点したところ143点でしたので、マークミスしていなければ受かるかなと思っていました。

受かっているなと思っていましたので、合格発表までは何もしませんでした。仮にマークミスで落ちたとしても、実力自体は十分合格レベルだと思っていましたので、マークミスで落ちた時は来年の7月頃から勉強すればいいかなと思っていました。

合格発表

合格発表当日にインターネットで自分の番号を確認しました。非常に嬉しかったと共にホッとしました。もうこの試験で勉強しなくていいという安心。この資格があれば、何歳でも再就職は容易である上にある程度の給与は期待できるぞという安心感がありました。

総括

この試験自体は、電験三種やエネルギー管理士の様に理解が難しいというところは多くありません。ほとんど無いのではないかと思います。しかし、そこそこの難度とされているのは、20%程度の合格率(年によっては10%を切ります)と範囲の広さではないかと思います。

仕事をしながらという条件の中で、広い範囲の勉強をどう効率的に行うかが鍵です。私の場合はまとめノートと、計算問題用プリントの作成、単語帳で乗り切りました。

また、過去問分析と過去問のやり込みが非常に効く試験ですのでその辺りも合否を分ける要因になってきます。過去問は5年~7年分やり込み、自分が弱いと感じるところは間違った個所のみならず、その周辺知識もまとめて体系的に吸収すると非常に効率的に攻略できると思います。

逆に過去問分析と過去問やり込みがおろそかであったり遅すぎたりするとどんなに優秀な方でも合格は危ういと思ってください。私が仕事で知り合った方で、電気主任技術者を兼務しているビルメンの方がいました。50歳くらいまで海外で変電所の建設に関わった方で電験二種を持ち、電気保安協会の担当者よりも電気の知識がある方でしたが、3年続けて建築物環境衛生管理技術者試験には落ちています。

話を聞くと過去問のやりこみを全くしていないということでした。試験対策は巷のテキストで完結できるはずという根拠のない信念を持っているようでしたが、それが故に貴重な仕事が休みの時間を何年も消費するのは非常にもったいないです。

過去問のやり込みは自分が確保できる勉強時間と相談して早めに取り組んでください。

何かと収入面では高給取りにはなれないビルメンですが、資格手当は自分の努力で確保することができます。ビルメンの数少ない昇給手段ですので、私の合格体験記を参考にしていただけると幸いです。

現役ビル管理士がビル管理士制度についてまとめました

建築物環境衛生管理技術者 評価の高い参考書一覧

この勉強法で合格!電験三種合格体験記

この勉強法で合格!エネルギー管理士(エネ管)[電気]合格体験記

この勉強法で合格!エネルギー管理士(エネ管)[熱]合格体験記

コメント